Rondò dle masche L'Alcyone, Roma, 1971

Ij faunèt Il Delfino, Roma, 1955

Articoli di Giovanni Delfino riguardanti Luigi Olivero pubblicati su giornali e riviste

Le poesie di Luigi Armando Olivero (Seconda parte)

Le poesie di Luigi Armando Olivero (Terza parte)

Poesie di Luigi Olivero dedicate allo sport

Prima appendice

Premi letterari

1926 Premio di poesia bandito da L’illustrazione Nazionale di Bologna per un volumetto di poesie in italiano

1931 Premio Dopolavoro Provinciale di Torino per la canzone Cansson di Brassabòsch

1936 Terzo e quarto premio al Concorso di poesia piemontese bandito da Pro Arte e Cultura di Torino rispettivamente per le poesie Un ni e Lauda del Marabut. La giuria era composta da Italo Mario Angeloni, Saverio Fino, Giulio Segre e Nino Costa.

Le motivazioni:

Degno del Terzo Premio (Medaglia d’argento della Cassa di Risparmio di Torino) il sonetto Un ni per l’impeto lirico che tutto lo pervade e per la forma aristocratica e la finezza del verso

Degna del quarto premio (Oggetto artistico offerto dalla «Pro Arte e Cultura») Lauda del Marabut in cui un giovanile spirito rinnovatore e una tecnica perfetta nella composizione della strofa quinaria compensano i difetti dell’ispirazione non schiettamente piemontese

1953 Premio di poesia Città di Bene Vagienna I° premio per le poesie Cantada dle mare montagne e Stranòt dij virassoi bërgé (poi premiate fuori concorso per aver Olivero già vinto nel 1952)

1954 Premio “Città di Bra” E. P. T. Cuneo e Pro Bra I° premio per la poesia Cantada dla sità ‘d Bra

1954 Premio di poesia dialettale a tema "Gli occhi delle donne" bandito dal Convivio letterario. Secondo premio nazionale su 900 poesie presentate a Luigi Olivero per la poesia J euj dla fija piemontèisa.

1954 Roma Primo premio consistente in Coppa d’Argento e Medaglia d’Oro consegnato l’otto novembre dal Ministro On. Tupini al Concorso Nazionale sul tema "Il mutilato di guerra" per la poesia Il mutilato

1954 Quint Concors ‘d Poesia Piemonteisa “Nino Costa” Il Cenacolo Torino Primo premio per la poesia Cantada dla sità ‘d Coni. Premi ‘d j’Amis Bielèis (20.000 lire) con na segnalassion particolar për ël sonèt Tèra paisan-a

1955 Sest Concors ‘d Poesia Piemonteisa “Nino Costa” Il Cenacolo Torino Primo premio per le poesie Le masche, El bal dle lusentele, Amor-masnà

1955 Premio di poesia Famija Bovesana per la poesia Cantada dla sità d’Alba. Premio consistente in un abito offerto dalla FACIS

1956 Riconoscimento da parte della Presidenza del Consiglio per il volume di poesie trilingue "Ij faunèt"

1956 Coppa d'argento a Gardone Riviera per le tre poesie "El lagh ëd Garda " , " Le fije 'd mè pais ", Ij sochèt ".

1957 Otav Concors ‘d Poesia Piemonteisa “Nino Costa” Il Cenacolo Torino per le poesie Èira, Ël sarvàn, Pan-e 'd mèlia

1959 Premio Giuseppe Mastrolonardo di lire 5000.000 per il Petit poème «Gloria» Antërvista con na cambrada dël poeta Rainer Maria Rilke antërtnù un dì ant ël temp e ant un atilié da pitor a Paris pubblicato su Musicalbrandé 12, 1959

1959 Primo Concorso di Poesia Dialettale Ligure-Piemontese 23 agosto 2° premio Medaglia d’oro E.P.T. Cuneo e diploma per la poesia Dilùvi

1959 Concorso di poesia ligure - piemontese di Garessio Primo premio per la poesia Dilùvi

1961 Premio a Mondovì per la poesia Cantada dla Sità ‘d Mondvì

1961 Terzo Concorso di Poesia Dialettale Fonti S. Bernardo (Garessio) 20 agosto 1° premio: Medaglia d’oro “Prefetto di Cuneo” e diploma per la poesia Mas-ciòt che lòte…

1962 Coppa Città di Settimo per la poesia An mez a un prà…

1962 Medaglia d’oro e diploma di benemerenza per il Concorso Regionale di Poesia dialettale Piemontese «Brut e Bon» (Bernardo Garneri, poeta. Fossano 28 febbraio 1861- 14 agosto 1933) indetto dalla “Pro Fossano” nell’ambito del “maggio fossanese” per la poesia inedita Cantada dla sità ‘d Fossan

1963 Premio del Concorso di Poesia dialettale Piemontese «Brut e Bon» indetto dalla “Pro Fossano” nell’ambito del “maggio fossanese” per la poesia Madrigal dle fije ‘d mè paìs

1964 Primo premio assoluto alla prima edizione del Concorso Regionale di Poesia Dialettale Piemontese indetto dalla Direzione Provinciale E. N. A. L. di Asti per la poesia Ël pont, medaglia d’oro E.P.T. d’Asti e coppa d’argento Cassa ‘d Risparmi ‘d Turin

1964 III premio del Concorso di Poesia dialettale Piemontese «Brut e Bon» indetto dalla “Pro Fossano” nell’ambito del “maggio fossanese” per la poesia “Vana pássio”

1964 II premio del “Second Concors ëd Poesia Piemontèisa ‘d Seto” per la poesia sul tema "La poesìa an Piemont" «Stabat Mater»

1964 Quatordicesim Concors ‘d Poesia Piemonteisa “Nino Costa” Il Cenacolo Torino (13 poesie complessivamente pubblicate nei relativi Bochèt annuali) per la poesia Murador. Nella sezione facoltativa "La moda ieri ed oggi" per la poesia Faula romàntica dla Mòda 'd Turin

1965 Primo premio assoluto seconda edizione del Concorso Regionale di Poesia Dialettale Piemontese indetto dalla Direzione Provinciale E. N. A. L. di Asti per la poesia Crist paisan

Seconda appendice

Come ho conosciuto Luigi Olivero e la Sua poesia

Sono ligure di nascita e ho vissuto ad Oneglia (che con Porto Maurizio ed altre frazioni il 21 ottobre 1923 è stata unificata a costituire la Città di Imperia). Elementari, Medie e Liceo Scientifico ad Imperia, quindi a Torino per gli studi universitari (Chimica) dove sono poi rimasto.

Grande passione, la fotografia. Ho fotografato di tutto nell’arco di molti anni, tanto da formare un vasto archivio di oltre 60.000 immagini tra diapositive, negativi in bianco e nero e a colori. Dagli anni 70 ho cominciato a sfruttare questa multiforme massa di immagini producendo audiovisivi su temi quali la fortificazione alpina, santuari e sacri monti, la nascita delle prime ferrovie, i trafori alpini, le incisioni rupestri ed altro ancora.

Da questa mia passione sono derivate conferenze per varie associazioni culturali ed infine veri e propri corsi di cultura piemontese per Università della Terza Età del circondario di Torino.

Di poesia piemontese sapevo poco nulla. Di Nino Costa ogni tanto leggevo il nome quando, frequentando, negli anni dell’Università, un corso di Mineralogia che il Prof. Rigault teneva nei sotterranei dell’ospedale San Giovanni Vecchio, passavo lì di fronte, dalla parte della Camera di Commercio, dove, nella viuzza dove ne è sito l’ingresso, una targa recita: A Nino Costa poeta dialettale piemontese.

Mi ero poi imbattuto nel nome di Giuseppe Pacotto (Pinin Pacòt) poiché il mio futuro suocero aveva casa in campagna in una frazione, Santa Caterina, di Rocca d’Arazzo, nell’astigiano. Per giungervi si passa da Castello d’Annone. La sua piazza principale è dedicata appunto a Pinin Pacòt, poeta piemontese.

Tutto qui.

Verso la fine del 1995, in quel di Rivalta, stavo concludendo per la locale Unitrè un ciclo di chiacchierate dedicate appunto alla Cultura Piemontese . Era quell’anno tutto un fervore di commemorazioni per i cinquant’anni dalla scomparsa di Nino Costa. Nell’ambito di quella ricorrenza, invitai un mio carissimo amico, il poeta di Alpignano Pierantonio Iguera, a tenere la commemorazione del Costa.

Da par suo, l’Iguera illustrò l’opera del più noto poeta piemontese moderno e ne lesse alcune poesie. Sul finire della serata, pure una lirica dell’Olivero, la Cantada dle mare montagne di cui, da buon Ligure, che si è si sforzato di imparare il Piemontese, ma che ancora oggi, sebbene riesca a leggerlo abbastanza correntemente, ha gravi lacune sul declamato, capii ben poco.

Spinto però non so da quale impulso, chiesi all’Iguera chi fosse quell’Olivero, che tanto aveva magnificato. Pierantonio lanciò lì una frase che scatenò in me qualche cosa di irrazionale: Luigi Olivero è un poeta che ha scritto e scrive in Piemontese, se avesse scritto e scrivesse in Italiano, sicuramente sarebbe già premio Nobel per la letteratura.

Chi era dunque questo mostro sacro della poesia piemontese?

Volli saperne di più. Qualche giorno dopo mi recai in libreria per acquistare qualche cosa di suo. Sorpresa! Non sapevano nemmeno chi fosse! Girai altre librerie e qualcuno mi volle rifilare opere di un altro Olivero, quell’Ernesto del Sermig, l’Arsenale della Pace di Torino.

Finalmente, alla libreria Petrini di Torino, tramite computer, saltò fuori un Romanzie curato da Giovanni Tesio per i tipi della benemerita Ca dè studi piemontèis con poesie dell’Olivero. Andai alla Ca, in Via Ottavio Revel e, con ventimila lirette del tempo, mi portai a casa il volumetto edito nel 1983. Già il titolo però mi aveva lasciato perplesso; quel romanzie, da non addetto ai lavori, mi evocava i soliti poeti, ce ne sono tanti in tutte le lingue ed in tutti i dialetti, che si occupano di romanticherie, almeno così traducevo il termine. Ecco, mi dicevo, le solite lucciole, gli arcobaleni, lusentele, arcanssiel!

Una nota dello stesso Olivero, posta quasi in fondo al volume, però mi illumina. Non di romanticherie si tratta, ma romanzie sarebbe un vecchio vocabolo canavesano a significare quanto resta sulla pianta dopo la potatura. Pertanto, anche se non trovo il corrispettivo in italiano, (spuntature o frastagliami suggerisce lo stesso Olivero, termini che non mi convincono significando quello che si toglie, non quello che rimane) in fondo in fondo il significato è quello di scelta, quindi una semplice antologia. E proprio questo è Romanzie, un’antologia che contiene una cinquantina di poesie e che, a fronte di una produzione dell’Olivero che, a suo dire, dovrebbe oltrepassare i mille componimenti, dello stesso e della Sua universalità non dice sicuramente abbastanza.

Un merito comunque Romanzie per me lo ha avuto. Quello di citare i titoli di alcune Sue opere, il che mi ha permesso, sia pure a fatica e con grande dispendio di tempo, frequentando le biblioteche di gran parte del Piemonte, e non del solo Piemonte, di venire in possesso di oltre cinquecento delle Sue poesie, circa la metà della Sua opera poetica.

Mano a mano che la ricerca dava i suoi frutti, mi era balenata l’idea di un’edizione, a cura della Regione Piemonte, di buona parte delle poesie rintracciate dell’Olivero, quale omaggio della Sua Regione a Lui vivente. La Regione sarebbe stata disponibile, sorge però il problema dei diritti per la stampa. Consigliato da Camillo Brero, Suo grande amico, nel maggio del 1996 presi contatto telefonico direttamente con Luigi Olivero. Ci demmo appuntamento per un giorno della fine di quello stesso mese nella Sua casa romana.

Il 25 maggio arrivai, con una certa trepidazione, in Piazza di Spagna, quindi Via Margutta e, ancora pochi passi un sottoportico mi adduce in Vicolo del Borghetto e alla villetta, tra altre villette, ai piedi del Pincio, dove Luigi Olivero viveva.

Trovai ad attendermi un vecchietto, un po’ curvo, dai capelli bianchi, avanti negli anni, (nato nel 1909 a Villastellone), ma con gli occhi acuti e penetranti, un po’ sbeffeggianti che gli avevo visto nei Suoi ritratti giovanili durante le mie peregrinazioni per le tante biblioteche.

Lo incontrai alle dieci del mattino e a malincuore lo lasciai verso sera con un aereo che mi aspettava per ricondurmi a Torino. Me ne andai ripromettendomi di tornare presto da Lui. Ci sarebbe stato ancora tanto da imparare e Lui aveva tanta voglia di raccontare! Rimanemmo d’accordo che ci saremmo risentiti per fissare un nuovo incontro all’inizio di settembre.

II destino, con la Sua morte improvvisa alla fine del luglio 1996, ha disposto altrimenti. Anche l’idea della pubblicazione è stata, a quel tempo, accantonata non esistendo più il presupposto dell’omaggio della Sua Regione a Lui vivente.

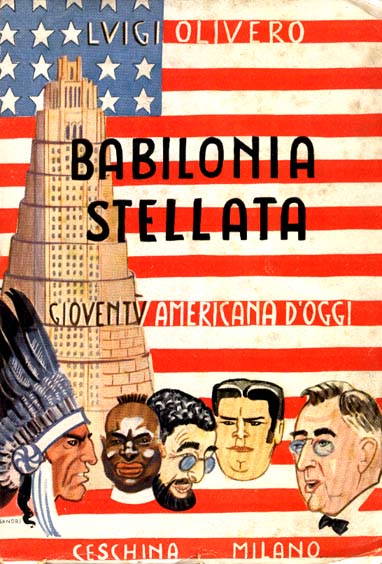

1941 L’editore Ceschina di Milano pubblica Babilonia stellata. Gioventù americana d’oggi, 4 edizioni italiane tra il 1941 ed il 1943 (Tradotto in tedesco da Johan von Leers, Runge Berlino 1944).

Prima edizione Seconda e terza edizione

Quarta edizione aumentata

Il lavoro di Olivero è preceduto da questa premessa

«È un non senso che un popolo

folle disponga delle più grandi

ricchezze del mondo, poiché ciò

significa dare delle armi in mano

ad un pazzo.»

«Kokumin Shimbum»

giornale nazionalista giapponese

che si ritrova nelle tre prime edizioni, eliminato nella quarta.

Sul finire del 5° capitolo, Olivero precisa meglio il pensiero del giornale giapponese che, nell’autunno del 1940, in un articolo di fondo, si occupa dell’atteggiamento dell’America nei riguardi dei problemi dell’Asia Orientale e del Pacifico. Dopo la frase riportata come premessa, qui Olivero aggiunge questo altro brano tratto da quel giornale:

Voler convincere i pazzi con mezzi diplomatici è un tentativo inutile.

Il popolo giapponese è pronto a qualsiasi sacrificio per portare la sua potenza terrestre, navale ed aerea, al livello di quella americana.

Il libro, pubblicato nel 1941, mostra, in particolare nell’ultimo capitolo, il dodicesimo, una grande acredine nei confronti degli Stati Uniti e degli ebrei, invece una grande ammirazione per Mussolini. Cito a caso alcuni brani significativi, il primo tratto dall’Almanacco Purgativo 1914 edito dalla rivista Lacerba fondata e diretta da S. E. Giovanni Papini:

Stati Uniti

Forma di governo – Repubblica imperialista

Abitanti – Miliardari, ragazze emancipate in cerca di mariti blasonati, cow-boys, linciatori, negri, inventori, clowns,

Prodotti – Cake-walk °, petrolio, grattacieli, macchine da scrivere, scarpe walk-over, esploratori, pellirosse.

Carattere nazionale – Orgoglio plutocratico, ignoranza e reclamismo.

Capitale – New York e Chicago.

° Musica afro-americana del sud degli Stati Uniti.

Prosegue quindi Olivero:

Repubblica imperialista! Orgoglio plutocratico! Ignoranza e reclamismo!

Questi tre colpi di bisturi sono di 27 anni fa: sotto la rossiccia epidermide dell’Uncle Sam, esistevano già le malattie vaso-circolatorie che sono esplose tutte all’evidenza clinica sotto l’inesorabile incisione inferta, con destrezza chirurgica impareggiabile e con tempestività meravigliosa, dal discorso del Duce del 23 febbraio 1941:

Una illusione e una menzogna stanno alle basi dell’interventismo americano.

L’illusione che gli Stati Uniti siano ancora una democrazia, mentre sono di fatto una oligarchia politico-finanziaria dominata dall’ebraismo attraverso una forma personale di dittatura: la menzogna che le potenze dell’Asse vogliano attaccare, dopo la Gran Bretagna, l’America.

Oligarchia ebraica.

Con quell’irresistibile invadenza che è la caratteristica della loro razza, gli ebrei si sono impadroniti di quasi tutti i posti di comando della politica e dell’economia americane.

I fatti, in questi due ultimi anni, si sono appunto modificati. Ma in peggio. Gli ebrei, in America, si sono raddoppiati di numero. Tutti i profughi più danarosi, sloggiati da quei sordidi mercati delle pulci e dello strozzinaggio che erano i ghetti di Berlino, Varsavia, Praga, Amsterdam, Bucarest, Madrid, Parigi, Belgrado, Atene, hanno avuto via libera nel paradiso dei dòllari dagli angeli guardiani dell’immigrazione che stazionano in permanenza nell’isola fatidica di Ellis Island definita da qualcuno «la porta della terra promessa che, oggi, per numerosi indesiderabili, è divenuta l’uscita dal paradiso».

Gli ebrei non sono degli indesiderabili, in America. No. Sono in casa propria. Sono nel paradiso terrestre popolato di alberi vestiti di foglie in cartamoneta e illuminato da miriadi di stelline in dòllari oro. Se la Palestina è la loro terra d’origine, l’America è la loro terra di elezione.

Il popolo americano non conta. Non è che uno strumento nelle mani dell’oligarchia semita. Come il popolo indù, il quale non è altro che uno strumento nelle mani dell’oligarchia britannica.

E l’oligarchia britannica e quella americana nascono da un unico ceppo: l’ebraismo.

America e Inghilterra, concubine di un solo padrone: il giudeo.

Penso possa bastare. Come detto, buona parte dell’ultimo capitolo è di questo tenore e utilizza anche frasi del giornalista Amerigo Ruggiero (sensibilissimo sismografo della vita americana) e di Teodor Dreiser.

Frutto convinto del pensiero oliveriano o stratagemma per poter pubblicare Babilonia stellata in pieno regime fascista?

Nell’invio posto al termine del volume, Olivero ci da conto della dedica della sua opera:

Questa nostra inchiesta la vogliamo dedicare alla moglie dello scrittore Sinclair Lewis: a Dorothy Thompson, la «donna più letta nel mondo», dal viso di bimba e dai capelli d’argento, che nel maggio del 1940 abbiamo intervistato a Parigi. Essa viaggiava l’Europa e dintorni in compagnia di tre giovani segretarie europee: Madeleine francese, Madelon germanica, Madeline irlandese. Ci confessò tuttavia che, malgrado l’ausilio di queste tre Grazie di nazionalità assortita del Vecchio Mondo, non riusciva a capire la gioventù europea in generale e quella italiana e germanica in particolare. E mandava ogni giorno, ai suoi sette milioni di lettori americani, alcuni chilogrammi di carta vergata di bugie sottili sottili come le perfidie delle donne intelligenti e come i suoi capelli snobisticamente impareggiabilmente argentati.

Non capiva la gioventù europea, l’intellettuale fine signora!

Una donna americana - anche se madre di due figli come Missis Dorothy Thompson - non la può capire.

Perché la gioventù europea in generale e quella dell’Asse in particolare, si tròvano al polo opposto di quella del suo stravagante, metallurgico, benzinaro, dollaruto e prodigiosamente scriteriato Paese.

Per una migliore comprensione del momento storico in cui Babilonia stellata ha visto la luce, riporto integralmente la recensione che ne fa l’anonimo estensore (Andrea Viglongo?) della rubrica Liber da lese nell’Armanach piemontèis del 1942:

Poeta lirich dla pì aota sostanssa, Olivero giornalista e polemista a l’ha sentù con prepotenssa scandalistica ël problema dla gioventù american-a dël dì d’ancheuj, ampantanà ant le roere dla democrassìa d’ij giudé, traverss aj vissi senssa nòm ch’a disonoro l’umanità. E ant cost liber, doa le documentassion d’jë stessi aotor amerìcan a son rigorosament scientifiche, a j’è nen la neuva sensassional anventà da un giornalista romanzier, ma la trista realtà d’un pòpol an decadenssa, suferta dal cheur sempre a l’avait del poeta, ant una pròsa mas-cia e senssa reticensse pericolose.

Poeta lirico della più alta consistenza, Olivero giornalista e polemista ha sentito con prepotenza scandalistica il problema della gioventù americana del giorno d’oggi, impantanata nei solchi della democrazia giudaica, attraverso gli innominabili vizi che disonorano l’umanità. E in questo libro, dove le documentazioni degli stessi autori americani sono rigorosamente scientifiche, non c’è la notizia sensazionale inventata da un giornalista romanziere, ma la triste realtà d’un popolo in decadenza, sofferta dal cuore sempre in guardia del poeta, in una prosa maschia e senza pericolose reticenze.

Qualche nota merita la traduzione che il libro ha avuto in lingua tedesca. Esce presso l’editore Runge a Berlino nel 1944 con il titolo Babylon unter Davidsternen und Zuchthausstreifen. Letteralmente Babilonia sotto stelle di Davide e strisce di galera. L’autore è Johan von Leers (25 gennaio 1902 Vietlübbe, Germania – 5 marzo 1965 Cairo Egitto). Membro attivo del partito nazista, amico e protetto da Joseph Goebbels, professore all’Università di Jena, padrone di sei lingue (inglese, spagnolo, olandese, francese, giapponese e italiano) fu sostenitore delle teorie razziali e legato a Heirich Himmler. Suo scopo liberare la Germania dall’imperialismo giudaico-cristiano. Fu anche autore, con altri, di un piano per sviluppare la razza ariana per mezzo della procreazione. Fu uno dei più radicali propagandisti dell’antisemitismo nel Terzo Reich. Tra il 1940 ed il 1945 fu spesso a Roma dove probabilmente conobbe e strinse amicizia con Olivero. Finita la guerra visse in incognito in Italia fino al 1950, quindi in Argentina e dal 1955 al Cairo dove abbracciò la religione di Maometto prendendo il nome di Mustafà Ben Alì e Omar Amin. Ha finanziato una edizione araba dei Protocolli dei Saggi di Sion e organizzato in Egitto trasmissioni radio antisemite e di incoraggiamento al risorgere dei movimenti neo-nazisti in varie lingue. Fu amico del mufti Haj Amin Al-Husseini che diede così il suo benvenuto a von Leers: Vi ringraziamo di prendere parte alla battaglia contro le forze del Male incarnate dagli ebrei del mondo intiero.

Il libro. Uscito nel periodo più buio per la Germania, ebbe scarsa diffusione, forse buona parte delle copie andarono anche distrutte dai continui bombardamenti. Si trova con difficoltà anche nelle biblioteche tedesche, pur essendo presente, ad esempio, nella Berliner Stadtbibliothek. Nella traduzione di von Leers, il libro di Olivero appare nel 1947 in una lista di libri all’indice della DDR: Liste der auszusondernden Literatur. Erster Nachtrag nach dem Stand vom 1 Germany (Territory under Allied occupation 1945-1953 Russian Zone) Deutsche Werwaltung für Volksbildung 1947, 179 pag Zentralverlag. Babylon unter Davidsternen und Zuchthausstreifen. È accompagnato dalla frase: Auch alle fremdsprachigen ausgaben verboten (È proibita anche ogni traduzione in lingua straniera)

Il saggio, di 253 pagine, costituisce un ampio affresco sulla gioventù americana alla vigilia del secondo conflitto mondiale, vista con occhio scanzonato e con particolare attenzione rivolta ai suoi eccessi. La seconda (1941) e la terza edizione (1942) sono di 255 pagine. Presentano un'aggiunta dopo la pagina 208, nel capitolo Il «tandem» coniugale.

Il 10 giugno del 1943 esce la quarta edizione, sempre presso l’Editore Ceschina aumentata di cinque capitoli e portata a 365 pagine. Questa edizione risulta più vicina allo spirito anglosassone. Ad esempio l’indice è posto all’inizio dell’opera e non alla fine come nelle edizioni precedenti. I cinque capitoli aggiunti sono quasi completamente dedicati alle politiche monetarie e alle loro degenerazioni.

Copia di questa nuova, e notevolmente ampliata, edizione viene inviata ad Ezra Pound, in Italia durante il suo primo, lungo, soggiorno.

Quasi per caso, facendo ricerche via Internet, mi è capitato di reperire, presso il fondo Ezra Pound, alla Yale University di New Haven, nel Connecticut, un carteggio Pound-Olivero. Passata la notizia al Prof. Giuseppe Goria, grazie alla sua costanza ed impegno, sono entrato in possesso delle copie di due lettere e di una consistente mole di appunti da Pound inviate ad Olivero. Costituiscono la prova evidente della collaborazione tra i due, in particolare in vista di una ulteriore successiva edizione del libro di Olivero che Pound dimostra di conoscere in profondità.

Pound fornisce ad Olivero notizie, consigli e segnala anche errori. Tra questi, che Hamilton non è stato presidente degli Stati Uniti, come invece leggiamo a pag. 273 della quarta edizione di Babilonia stellata.

La seconda lettera, oltre che lusinghieri giudizi sull’opera di Olivero, risulta quasi essere una conclusione preparata per essere pubblicata, come desiderato dallo stesso Pound, come post-fazione alla nuova edizione in preparazione.

1945 Per i tipi dell’Editore Donatello De Luigi esce a Roma Turchia senza harem (Traduzione inglese di Ivy Warren MacDonald & Co Londra 1952) che trae origine dal lungo soggiorno dell’Olivero, come corrispondente, nel paese.

Il saggio si apre con questa piccola sorta di recensione:

«Un libro affascinante e bizzarro che

non frutterà al suo autore la meravi-

gliosa villa sul Bòsforo che il Sultano

regalò a Lamartine in cambio della

sua apologetica Storia della Turchia».

Allah Lassah Ramilaj

eminente storico persiano

Ecco l’incipit di Turchia senza harem tratto dalla prefazione oliveriana:

Questo libro non intende svalutare né valutare la Turchia. Non è un libro storico, né un libro politico. È un libro giornalistico composto di una serie di fotogrammi obbiettivi e coloriti che la mia retina ottica, più che il mio cervello, ha captati dalla diretta conoscenza di questo paese nella realtà e nella documentazione.

È, dunque, un libro eminentemente visivo.

Se qualche volta la penna mi è sfuggita di mano e si è messa a saltellare sui fogli come una cavalletta impazzita, l’ho lasciata fare perché le sue innocue acrobazie divertivano me stesso, e, probabilmente, anche il lettore.

Io ritengo che i problemi dell’umanità – e soprattutto quelli più assillanti che tormentano l’ora attuale – non debbano mai essere esaminati senza una venatura d’intelligente umorismo. Saper sorridere degli amici come dei nemici è una virtù dei popoli forti. E colui che diffonde il sorriso è un benemerito dell’umanità.

Ancora dalla prefazione traggo queste note relative ai costumi e alle tradizioni dei popoli:

Ho sempre considerato provvisto di mentalità meschina colui che sofistica sui costumi di un altro popolo. Ogni paese ha i suoi costumi che si tramandano in forza di quella pigrizia ereditaria che è la tradizione. A entrare nella profondità delle usanze, c’è da vergognarsi della sciocchezza universale.

Presso i Papua della Nuova Guinea, ogni vedova pensa che il modo migliore per venerare la memoria del proprio marito sia quello di portarne sempre con sé il cranio, rimpicciolito dall’essicazione e appeso come un ciondolo ad una collana, che ella guarda dondolare sul suo seno, con infinita fedeltà e devozione. Se le inconsolabili vedove, da noi, dovessero fare altrettanto, probabilmente non troverebbero un altro marito.

In parecchie zone della Malesia, si ritiene che l’ànima di una donna morta di parto diventi un fantasma. Per scongiurarlo, sotto le sue ascelle e nelle sue mani si mettono delle uova. Spine, spille e aghi vengono conficcati nelle sue unghie; si légano i suoi capelli alla bara e la fossa viene riempita di vetri rotti.

Salutandosi, i cinesi, per testimoniare un certo interesse ai loro amici, domandano: «avete mangiato del riso?». I persiani chiedono: «sudate?». I calmucchi si fregano il naso l’uno contro l’altro, respirando fortemente. I tibetani si mostrano la lingua, fanno scricchiolare i denti, si solleticano a vicenda l’orecchio. Nella Melanesia si fanno grattare il cuoio capelluto dal piede del visitatore. Certi negri africani baciano il loro ospite sulla bocca e fregano sul suo viso il proprio viso unto di pomate nauseabonde. Vi sono dei popoli presso i quali si volta la schiena verso colui che si saluta e non si guarda colui che si vuole onorare; altri in cui, quando il re sputa, la più favorita delle sue dame gli tende la mano; in altri paesi, i più alti dignitari raccolgono con il fazzoletto i suoi espettorati. Ancora oggi, nel Marocco, presso i più distinti signori arabi, si mangia con le mani; altrove, si puliscono le dita, durante i pasti, lungo le coscie; qua si piange la morte dei bimbi e si festeggia il funerale dei vecchi; là fanno cuocere il corpo del caro defunto, lo mettono a macerare nel vino e lo bevono in famiglia affinché lo spirito del morto sopravviva in loro. Qua non si tagliano mai le unghie; là solamente quelle della mano destra. C’è un popolo presso il quale si saluta appoggiando il dito indice a terra e levandolo poi verso il cielo a parafulmine. Da noi ci si domanda: «come state?», ma non si ascolta mai la risposta perché l’altro non ce la dà. E. anche se ce la desse, non ce ne fregherebbe niente.

Ma perché insistere? Il costume è quello che è. Pindaro ha detto che è il re e l’imperatore del mondo. Criticare usi e costumi di un popolo rappresenta un segno di ristrettezza di vedute. E io credo che abbia ragione Aldous Huxley, il quale, dopo aver compiuto il giro del mondo, ha concluso che tutti i popoli, in fatto di schiavitù al costume, hanno ugualmente torto.

Quindi non criticherò i costumi della Turchia. Mi limiterò, caso mai, a sorridere.

#

Quel sovrano dell’umorismo che fu Gionata Swift diceva che il miglior modo di trascorrere allegramente la vita è di sorbire un buon caffè: e, quando non è possibile sorbirlo, mantenersi sereni e ìlari come se lo si fosse sorbito.

Giudichiamo, dunque, la Turchia con sorridente serenità, come se la Turchia non ci avesse mai negato una tazzina del suo aromatico, brillante, gustosissimo caffè.

Trascrivo ancora l’INVIO posto al termine del saggio:

Ritornando da Parigi nel giugno 1940 - e precisamente alla vigilia dello scoppio delle nostre ostilità con la Francia - nella calca inverosimile che farciva di carne umana congestionata l’ultimo treno per l’Italia, una fanciulla turca, bruna ma bella come una madonnina profana, pervenne a prendere posto accanto a me e mi fu compagna nell’accidentatissimo viaggio fino alla frontiera.

Già allora si parlava con serietà di un intervento della Turchia, a fianco dell’Inghilterra e della Francia, contro le potenze dell’Asse.

Quella fanciulla, studentessa d’ingegneria al politecnico di Parigi, rimpatriava, via Trieste, con la sua regolare cartella di precetto militare nella borsetta.

Dopo qualche ora di conversazione notturna a luci e voci abbassate, le dissi sorridendo:

“Voi che, a causa della calca, mi siete tanto fisicamente vicina da strofinarvi involontariamente contro il mio corpo come una morbida gattina d’Angòra; voi che non potete impedire al mio cuore di sentire i battiti del vostro cuore al punto che i nostri due diaframmi cardiaci palpitano sincronicamente come se appartenessero a un solo cuore; voi che accettate il mio cognàc e le mie parole e li ricambiate con la vostra frutta candita e la vostra simpatia, tanto da indurmi a credere in un preludio di amicizia; ditemi un po’: quale atteggiamento assumereste verso di me se, un giorno, dovessimo trovarci di fronte, armati ciascuno di un fucile, come nemici?”

La fanciulla rise con tutti i suoi denti e i suoi occhi fulgidissimi e mi rispose con un’effervescente franchezza:

“Ma vi sparerei addosso senza esitare un istante, mon amì! E voi?”

(Si chiamava Nerminé, che, in turco, significa “dolce al tatto”).

Le risposi:

“Io farei l’impossibile per catturarvi illesa e trattenervi presso di me come preda bellica.”

“Perché” ella sussurrò inarcando le ciglia, sollevando una spalla e sbadigliando di stupore come una micetta che è stata svegliata bruscamente da un sogno di caccia al topolino bianco.

“Perché, fra l’altro, mi vorrei servire di voi come collaboratrice per scrivere un libro sul vostro affascinante paese…”.

#

A Nerminé, piccola sconcertante pupattolina turca, oggi vestita da soldatessa kemalista, offro questo libro che ho scritto – per nostra fortuna – da solo. Ma che il mio egoismo sentimentale si rammarica di non aver potuto scrivere con lei: lasciandole una mano libera perché mi servisse da roseo fermacarte e tenendole l’altra mano morbidamente incatenata ad una delle mie mani, con un manetta composta di rami dei terebinti profumati che fioriscono nei giardini del Vecchio Serraglio: all’ombra dei quali vissero i Sultani persino duemila volte poligami del suo agrodolce, contraddittorio e coreograficamente suggestivo paese.

Roma, 23 febbraio 1945

nel giorno dell’entrata in guerra della Turchia.

Ecco la recensione che ne diede, all’atto della pubblicazione della traduzione inglese di Ivy Warren, la rivista Times Literary Supplement:

Often flippant in tone, but always lively, eschewing direct criticism but sometimes indicating a personal point of view by digressions into the text, this picture of modern Turkey as (largely through the emancipation of her women) the steadily westernizes herself, has more to it than the title suggests. (Da Twentieth-century Italian Literature in English Translation di Robin Healey, 1998)

Saggio di 131 pagine che costituisce un grande affresco sulla nazione che il nuovo presidente Kemal Atatürk stava portando verso la modernità (metà anni ’30). Usi, costumi, storia ne fanno un’interessante introduzione al paese anche al giorno d’oggi. Al 1952, data di pubblicazione dell'edizione inglese, 950.000 copie vendute in Italia.

1946 L’Atlantica editrice pubblica il romanzo Adamo ed Eva in America. Alla vigilia del secondo diluvio universale. (Traduzione inglese di Ivy Warren Adam and Eve in America MacDonald & Co Londra 1951 Traduzione tedesca di Otto Muller America total Plem Plem? (America totalmente sempliciotta, o ingenua, o pazza?) a puntate sulla rivista Herz Dame Düsseldorf 1952).

L’azione prende avvio il 13 marzo 1940 su un quadrimotore dell’Imperial Airways che fa rotta da Parigi a Londra. In quei giorni l’aereo è l’unico mezzo per attraversare il Canale della Manica. Fermi ferry-boat e piroscafi causa l’insidia dei sottomarini germanici che, scendendo dal Mare del Nord, bloccano il Passo di Calais. Olivero, all’aereoporto parigino di Le Bourget, sale sull’aereo che quotidianamente collega il Continente europeo con l’Inghilterra. 4 sole persone a bordo: un ufficiale inglese con braccio ingessato, un signore anziano con bombetta, occhiali d’oro, mosca e pizzo rossiccio a punto esclamativo capovolto, una signorina molto bionda, molto slanciata, molto elegante, molto bella, con occhi azzurri.

Un proverbio galante parigino dice che quand une anglaise se mette á être belle, elle n’en finit plus. Quella signorina rappresentava la giustificazione vivente di quel proverbio. Olivero le si siede di fronte con il biglietto da visita convenzionale di un inchino. Con disappunto di Olivero, che si è appena seduto, la fanciulla si alza, sussurra Aho, I’m sorry. I have forgotten some thing Scusate ho dimenticato qualche cosa e scende dall’aereo lasciando un libro aperto come segnaposto. L’aereo parte senza che la bella passeggera risalga a bordo.

Il libro, lasciato con noncuranza davanti allo sconsolato Olivero, che già pregustava una piacevole avventura, è senza frontespizio né altre indicazioni di titolo ed autore. Olivero lo prende, inizia a leggerlo, prima con noncuranza, quindi sempre con maggior interesse. Vede trattarsi non di un romanzo, ma di un’inchiesta romanzata di vita femminile americana. Giunto in Inghilterra scrive a Robert Vaucher, segretario dell’Association de la Presse Étrangère a Parigi. Nessun editore francese pare abbia in catalogo quel libro. Di ritorno a Parigi fa altre ricerche presso librai che conosce e colleghi francesi, ma inutilmente. A questo punto decide di pubblicare con il suo nome e con un suo titolo il libro.

Alla fine del preambolo iniziale scrive:

Sul frontespizio di questo libro sprovvisto di carta d’identità figura oggi il mio nome e un titolo mio. Ma non intendo compiere un rapimento di proprietà letteraria aggravata da usurpazione di paternità.

Non sono un kidnappeer.

Baby Lindbergh non l’ho rapito io.

Se un giorno ritroverò il vero genitore di questo trovatello che oggi adotto amorevolmente, sarò ben lieto di restituirglielo trattenendomi per ricordo, il berrettino fantaisiste del titolo e la giacchetta leggiera (sic) della traduzione italiana: i due soli indumenti miei di cui è vestita la sua graziosa creatura.”

Inchiesta romanzata di vita femminile americana, definisce Olivero questo suo romanzo di 290 pagine. Per una sua ampia descrizione, si può vedere il saggio di Vincenzo Jacomuzzi pubblicato negli Atti del Convegno di Alba del 2007 (Citato in Ottava appendice “Hanno scritto di Luigi Olivero”). Al 1951, data della pubblicazione dell'edizione inglese, in Italia ha venduto 635.000 copie.

1946 Per i tipi di Andrea Viglongo a Torino di Emil Ludwig nella collana “Cultura sociale” appare Barbari e musicisti. Chi sono questi tedeschi? La traduzione è dell’Olivero.

92 pagine. (1)

1947 L’editore Stefano Calandri di Moretta (CN) stampa il primo volume di poesie dell’Olivero: Roma andalusa.

Contiene una prefazione di Gabriellino d’Annunzio datata 21 marzo 1945 (in proposito si veda la nota 13 al terzo scenario) e 13 poesie (cinque già apparse sull’Armanach Piemontèis 1942) tutte dedicate alla città eterna. Le illustrazioni sono di Giuseppe Macrì, il pittore e incisore che più ha collaborato con Olivero.

Il libretto, che fa parte della collana “Euvre piemontèise” contiene anche un elenco di 7 altre opere dell’Olivero: “Pomin d’amor” del 1924, “Mistà pagan-e” del 1930, “Poema dell’élica piemontèisa” del 1939, “Ël diauleri” del 1940-1944, “Roma andalusa” del 1945, “Tòrcie e vént” del 1946 tutti di poesia ed infine “Cartacanta” del 1924-1946 di prose. Di questo elenco risultano stampate “Roma andalusa” direttamente dall’Olivero e “Poema dell’élica piemontèisa” da Camillo Brero nella sua rivista “Piemontèis ancheuj” a puntate tra il 1993 e il 1995.

55 pagine. (2)

1954 La rivista romana “La Carovana” pubblica Giovanni Papini non è l’avvocato del diavolo che “Il Messaggero” di Roma definisce “…un importante studio.”

Contiene numerose illustrazioni di Leo Longanesi, Erberto Carboni, Josè Antonio, Gabriele Cena, Giuseppe Macrì, Gisberto Ceracchini, Francesco Nagni e una lettera di Giovanni Papini all’autore.

Opuscolo di 16 pagine.

1954 Sempre per i tipi de “La Carovana” esce Clemente Fusero principe della biografia contemporanea con disegni di Gabriele Cena, Giovanni Consolazione e Giuseppe Macrì.

Contiene anche il racconto autobiografico allora inedito “Quando l’allodola ti chiamava per nome” di Clemente Fusero.

Opuscolo di 16 pagine. (3)

1955 La Casa Editrice Il Delfino di Roma pubblica Ij faunèt scelta antologica curata da Carlo Maria Franzero. Ia edizione giugno, IIa novembre, IIIa dicembre.

Contiene 69 poesie, una prefazione “Luigi Olivero ou de la céleste anarchie” di Alex Alexis (Luigi Alessio) e illustrazioni di Gabriele Cena, Giovanni Consolazione, Orfeo Tamburi, Gregorio Prieto e Giuseppe Macrì. (Solo 17 poesie mi risultano pubblicate per la prima volta) (4)

Le poesie hanno traduzione italiana di Clemente Fusero, traduzione francese del poeta corso Anton Francesco Filippini e della scrittrice belga Simone Blavier.

In bibliografia compaiono altri titoli di opere di Olivero di cui alcune mai date alle stampe.

Nelle avvertenze dell’editore si giustificano le scelte del curatore e si da anche una suddivisione in periodi dell’opera dell’Olivero che merita di essere riportata:

Naturalistico-pagano nel periodo dell’adolescenza dell’Autore, lirico-avventuroso nel periodo della giovinezza, cristiano-elegiaco nell’attuale fase della maturità che, tuttavia, si presenta non immune da nervose vibrazioni ereditate dai due periodi precedenti.

307 pagine.

1955 La Carovana Roma Carlo Maria Franzero ambasciatore del romanzo italiano in Inghilterra. Poi ristampato sul N° 2 della rivista diretta da Olivero “Il Cavour” nel 1968.

Il testo proviene, con poche modifiche, dalla prefazione a Lettera d’amore di Carlo Maria Franzero edizione Il Delfino Roma 1955. L’opuscolo contiene anche un brano autobiografico di Franzero, una sua recente fotografia, la riproduzione di una scultura di Luigi Natalini Il Cristo della pace ispirata al Ponzio Pilato sempre del Franzero e 16 disegni originali di Giuseppe Macrì.

Opuscolo di 16 pagine. (5)

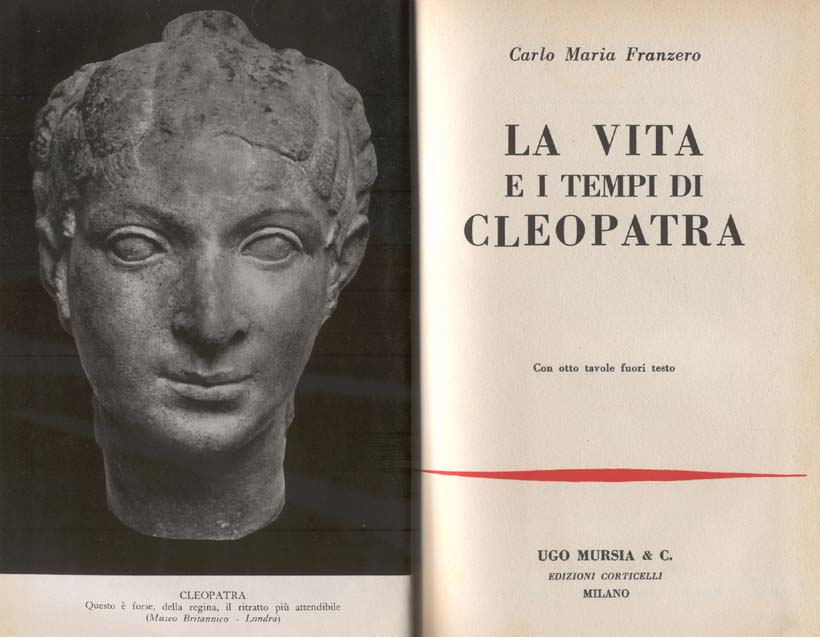

1958 Da Mursia Milano esce la traduzione dall’inglese dell’Olivero de La vita ed i tempi di Cleopatra di Carlo Maria Franzero.

(Da questo testo fu tratta la sceneggiatura per il film Cleopatra del 1963 di Joseph Mankiewicz con Elizabeth Taylor e Richard Burton). 358 pagine.

1959 La Casa Editrice Liguria pubblica in opuscolo la poesia Epicedion dij mè dòdes gat mòrt facente parte della collana di poesia “Espero” diretta da Aldo Capasso.

La poesia è stata pubblicata anche ne “’L Bochèt” del Setim Concors ‘d Poesia Piemontèisa Nino Costa” 1956 ed in seguito nel “Caval ‘d brons” del gennaio 1967.

Opuscolo di 16 pagine.

1959 La Carovana Roma L’altalena spirituale di Guido Gozzano. Ristampato lo stesso anno nel N° 1 della rivista “Cuneo Provincia Granda”. Contiene una fotografia di Gozzano con Lydia Borelli del 1909 ed immagini del Collegio Nazionale di Savigliano. Apparso poi ancora su ‘l caval ‘d brôns N° 8, 9, 10 del 1959.

Opuscolo di 16 pagine.

1963 Casa Editrice Liguria Genova Saggi sul D’Annunzio.

Contiene due saggi: Questioni biografiche e Torino e il Piemonte nella cronologia d’Annunziana (Il primo saggio già stampato su La Martinella di Milano nel 1959 e quindi, con aggiunte, su Arte Stampa Genova 1963; il secondo saggio su ‘l caval ‘d brôns N° 8-9 1963)

Opuscolo di 30 pagine

1967 Da Edilibri Torino (Andrea Viglongo) Tutte le canzoni e poesie satiriche piemontesi del Padre Ignazio Isler ristabilite dall’Olivero ai più antichi manoscritti settecenteschi, ritrascritta nella moderna grafia piemontese e preceduta da un’ampia introduzione critico-biografica (Olivero) e con un vastissimo apparato critico (Viglongo).

431 pagine con illustrazioni e 9 canzoni musicate dal M° Alfredo Nicola.

1971 L’Alcyone Editore in Roma ci offre la seconda opera poetica di Olivero Rondò dle masche con prefazione-intervista di Icilio Petrone e un sonetto inedito di Nino Costa.

I disegni sono di Johan Castberg, Eugenio Dragutescu, Josè R. Escassi, Sergei Horn, Giuseppe Macrì, Henri Matisse, Gregorio Prieto e Orfeo Tamburi. Contiene 38 poesie (17 mi risultano pubblicate la prima volta).

La bibliografia (vastissima) nomina, tra l’altro, 20 volumi dell’opera omnia di Olivero (allora così progettata dall’autore) di cui solo tre risultano oggi effettivamente pubblicati: Roma andalusa (Roma andaluza nell’elenco), Poema dl’Èlica e Rondò dle masche.

In appendice compaiono testimonianze sulla poesia dell’Olivero di ben 86 personaggi di varie nazionalità tra cui cito Massimo Bontempelli, Francesco Pastonchi, Grazia Deledda, Giovanni Papini, Ada Negri, Cesare Pavese, Tommaso Marinetti, Pier Paolo Pasolini, Sibilla Aleramo, Cesare Pascarella, Trilussa, Salvatore di Giacomo, Jean Cocteau, Ezra Pound.

176 pagine. (6)

1983 Dal Centro Studi Piemontesi, Ca dë studi piemontèis abbiamo, a cura e con prefazione di Giovanni Tesio, Romanzie con note dello stesso Olivero.

Contiene 54 poesie ed alcune traduzioni poetiche. Tra le poesie, solo 3 mi risultano pubblicate per la prima volta.

170 pagine.

1993-1995 Sulla sua rivista, Piemontèis Ancheuj, Camillo Brero, dopo tanta attesa, ci da Aereopoema dl’élica piemontèisa. (dal N° 132 del dicembre 1993 al N° 144 del gennaio 1995)

Contiene 60 poesie di cui 10 precedentemente pubblicate.

Olivero narra che l’edizione dell’opera fosse già pronta per la distribuzione in 3.000 copie presso la casa editrice La Sorgente di Milano e che sia stata incenerita durante il bombardamento aereo della R. A. F. nella notte tra il 14 e il 15 febbraio del 1943. Su quanto afferma Olivero ho qualche dubbio. In bibliografia si trova spesso citato il volume Sent poesie de La Sorgente Milano 1942. L’ho cercato presso le più importanti biblioteche del Piemonte, di Milano compresa l’Ambrosiana, alla Nazionale Centrale di Firenze e alla Nazionale di Roma senza trovarne traccia

(È per questo che qui non viene recensito). Non vorrei che Olivero avesse confuso le due opere, o che entrambe siano andate distrutte.

Relativamente a l’Aereopoema c’è da dire che lo stesso procurò la conoscenza di Olivero con d’Annunzio e quindi con il di lui figlio secondogenito Gabriellino, da cui la prefazione di quest’ultimo a “Roma andalusa”.

2003 Il Comune di Villastellone cura la ristampa de Ij faunèt mancante in toto dell’apparato iconografico presente nell’originale e parte integrante ed indissolubile del testo oliveriano. (L’omissione è stata causata dai problemi relativi ai diritti d’autore sulle opere grafiche)

Anche l’impaginazione è del tutto carente (i versi delle poesie sono tutti allineati a sinistra con completo sprezzo dell’armonia tipografica dell’originale). Non è poi stata riportata l’introduzione originale di Alex Alexis sostituita da uno studio del Prof. Sergio Maria Gilardino.

Confrontando le due edizioni, sicuramente Olivero non ne riceve un buon servizio, vista la cura, l’attenzione, la meticolosità, la pignoleria che ha sempre riservato a quanto ha pubblicato, curando direttamente l’edizione.

Considerando tutte le difficoltà (anche finanziarie) che sicuramente avranno incontrato il Comune di Villastellone ed i curatori della ristampa, rimane il dubbio se sia meglio ristampare ad ogni costo od invece rinunciare nel caso non si abbiano le possibilità ed i mezzi tecnici e finanziari per aderire il più fedelmente possibile all’originale.

176 pagine.

2007 Poesìa Antologia curata dal Prof. Sergio Maria Gilardino ed edita dall’Associazione Culturale Villastellonese “Luigi Olivero” (Pubblicazione nell’ambito del Convegno di studi “Luigi Olivero cantore della sua terra, poeta dell’umanità” Alba 17-18 marzo 2007).

Contiene 36 poesie tutte già edite in varie pubblicazioni e antologie. Tutte le poesie tratte da Ij faunet e quelle presenti sia in Romanzie che ne Ij faunet hanno la traduzione in italiano di Clemente Fusero e non di Olivero come affermato in copertina e nel frontespizio. Le poesie presenti solo in Romanzie sono, con tutta probabilità, tradotte dallo stesso Olivero, ma ciò non è dichiarato espressamente nel volume curato da Tesio. La Traduzione della poesia L’antìlope azura è probabilmente del curatore Sergio Maria Giardino, non mi risulta già tradotta da altri.

La poesia Róndola, anche questa tradotta da Fusero, è stata modificata nella traduzione, correggendo nel penultimo verso leggiera con leggera (Corretto anche altrove). Sicuramente leggiera era voluto in quanto usato anche dallo stesso Olivero, ad esempio nella più sopra riportata presentazione di Adamo ed Eva in America. La traduzione di Tèra paisan-a è stata variata sia rispetto alla versione di Fusero ne Ij faunèt, che a quella di Olivero in Romanzie. La Cantada dël bóch, nella traduzione, presenta due varianti. Fusero traduce cioch con cùculo; qui viene invece, una prima volta riportato assiolo, la seconda cùcolo; Bela paisan-a con ij sen pontù viene tradotto da Fusero Bella contadina con i seni pungenti e qui modificato in Bella contadina dai seni incendiari. Nella poesia Ròca-luva-destin il terzo e quarto verso della prima strofa sono errati: la parola nèira, dall’inizio del quarto verso, è stata spostata in fine del terzo, distruggendo così la rima di tutta la strofa. Le poesie non seguono nel testo esattamente gli originali ma se ne differenziano soprattutto per l’accentazione, ma anche per l’ortografia. (Questo nonostante Olivero abbia curato personalmente e con pignoleria le edizioni delle sue opere.)

Anche la composizione grafica non rispetta gli originali, in particolare quelli de Ij faunèt. Nella poesia La speransa non si è neppure rispettato il corsivo oliveriano di tutta l’ultima strofa.

Si potrebbero fare ancora altre puntualizzazioni. Credo che ogni variazione (che non sia esclusivamente frutto di mero errore) vada in ogni caso segnalata. Mi ritengo comunque ed in ogni caso contrario ad ogni arbitrio. Altrimenti si finisce col correggere a proprio piacimento, così come nelle ristampe di articoli di Pacòt i nuovi Brandé hanno spesso sostituito lingua e linguagi con i loro preferiti lenga e lengagi!

70 pagine

Alcune opere citate dallo stesso Olivero nelle sue bibliografie non sono recensite in quanto non sono riuscito, nonostante approfondite ricerche, a trovarne traccia. Le elenco in ogni caso per completezza.

1942 Sent poesie La Sorgente, Milano. Citato nel paragrafo dedicato all’Aereopoema.

1966 Aldo Capasso D’Annunzio verso l’ombra Ed. La Sicilia, Messina, 1966.

Non sono riuscito a rintracciare l’edizione messinese. Nella biblioteca del Conservatorio di Novara ho trovato un’edizione lucchese della stessa opera, sempre del 1966, non contenente alcunché di Olivero.

Questo scrivevo tempo addietro. Alla fine di novembre del 2012 ho rintracciato l'opera. Non si trattava del lavoro di Aldo Capasso ma della sua recensione ad opera di Luigi Olivero.

Il lavoro ha titolo D'Annunzio verso l'ombra ed altri scritti dannunziani di Aldo Capasso. È un saggio di 15 pagine pubblicato sulla rivista edita dalla casa editrice La Sicilia di Messina ed è contenuto nella rivista Zootecnica e vita Anno IX fascicolo N° 4 ottobre-dicembre 1966.

1969 Carlo Maria Franzero “Il nuovo Baretti” Ed. Teca, Torino.

Note alla terza appendice

1) Emil Ludwig vero nome Emil Cohn, nasce nel 1881 a Breslan allora in Germania, ora in Polonia. Studia legge ma sceglie poi il mestiere di scrittore ed in particolare di biografo. Si trasferisce in Svizzera nel 1906 e ne assume la cittadinanza nel 1932; dal 1940 è negli Stati Uniti. Alla fine della guerra è corrispondente dalla Germania e quindi definitivamente in Svizzera fino alla morte avvenuta a Moscia (Ascona) nel 1948. Celebre per i suoi Colloqui con Mussolini frutto di lunghi incontri ed interviste con il Duce avvenuti nel corso del 1932.

Bibliografia

Guglielmo II Mondadori 1927, Goethe Berlino 1929, Michelangelo Berlino 1930, Colloqui con Mussolini Mondadori 1932, Schliemann Barcellona 1934, Napoleone Mondadori 1938, Stalin Mondadori 1946, Barbari e musicisti. Chi sono questi tedeschi? Andrea Viglongo Torino 1946, Cleopatre Parigi 1948, Abramo Lincoln Storia di un figlio del popolo Barcellona 1949, Bismark Storia di un lottatore Barcellona 1972.

2) Gabriellino d'Annunzio Nota 12 Terzo scenario

3) Clemente Fusero Nota 3 Settimo scenario

4) Alex Alexis Nota 7 Ottavo scenario

5) Carlo Maria Franzero Nota 6 Settimo scenario

6) Icilio Petrone Nota 6 Ottavo scenario.

7) Nell’opuscolo Olivero dichiara che Gozzano, studente di terza liceo al Collegio Nazionale di Savigliano, fu bocciato all’esame di licenza liceale. Nel N° 2 dell’agosto 1959 della rivista Cuneo Provincia Granda, nella quale era stato precedentemente riproposto il saggio, viene pubblicata una lettera a firma del Preside Antonino Olmo dello stesso istituto di Savigliano il quale invece attesta che Gozzano, nell’anno di licenza 1902-1903, fu promosso con la media del sette.