Rondò dle masche L'Alcyone, Roma, 1971

Ij faunèt Il Delfino, Roma, 1955

Articoli di Giovanni Delfino riguardanti Luigi Olivero pubblicati su giornali e riviste

Le poesie di Luigi Armando Olivero (Seconda parte)

Le poesie di Luigi Armando Olivero (Terza parte)

Poesie di Luigi Olivero dedicate allo sport

Articoli su Olivero pubblicati da Giovanni Delfino su giornali e riviste

INDICE DEGLI ARTICOLI

I) Luigi Armando Olivero poeta al Montserrat di Borgo San Dalmazzo

2) Il centenario della nascita di un grande poeta dialettale, Luigi Armando Olivero

3 ) Luigi Armando Olivero

4) Una poesia inedita (?) di Nino Costa

5) Luigi Armando Olivero – Gli inizi

6) Luigi Armando Olivero – Gli inizi – Seconda parte

7) Luigi Armando Olivero e il “Futurismo” Su Piemontèis ancheuj

8) Un poeta borgarino Callisto Ghibaudo

9) Luigi Armando Olivero e il “Futurismo” Su Gioventura piemontèisa

10) Luigi Armando Olivero scritor ëd sagg e ‘d romanz

11) Luigi Armando Olivero e ‘l fassism

12) Luigi Armando Olivero dal 1940 al 1945: Pound, von Leers, Harrer…

13) Il tema religioso in Luigi Armando Olivero

14) N’amicissia dificila, ma sincera; fràgila ma pressiosa.Pinin Pacòt e Luigi Olivero

15) Pinin Pacòt tra rondel ed inni

16) Alda Merini

17) Alex Alexis alias Luigi Alessio

18) Pinin Pacòt tra poesia, prosa ed editoria

19) Nino Autelli nel 70° anniversario del suo assassinio

20) Nino Autelli per il 70° anno del suo assassinio

21) Filippo Tartùfari

22) Nino Costa

23) Pinin Pacòt e la Famëja Anaunèisa

24) Teresio Rovere

25) La bela companìa dij Brandé

26) Luigi Armando Olivero (L’Araldo)

27) Nino Autelli nel 70° anniversario del suo assassinio (L’Araldo)

28) La bela companìa dij Brandé – Nuovi arrivi

Rivista Marittimepubblicata a Borgo San Dalmazzo CN

N° 34 aprile 2009 pagg. 36 ~ 42

Luigi Armando Olivero poeta

al Montserrat di Borgo San Dalmazzo

Luigi Armando Olivero

Luigi Armando Olivero nasce a Villastellone, grosso borgo agricolo nei pressi di Torino, il 9 novembre del 1909. Inizia giovanissimo a scrivere poesie in piemontese, le sue prime risalgono alla metà degli anni ’20. Agli inizi degli anni ’30 intraprende la carriera giornalistica che lo porterà a viaggiare per gran parte del mondo e che proseguirà per tutta la sua lunga vita. È dapprima in Africa: Algeria, Tunisia, Marocco, Sahara da dove invia reportage e pezzi di colore che appaiono su Stampa e Stampa Sera. A metà degli anni ’30 è in Turchia dove intervista Ataturk che sta portando la sua nazione alla modernità Il viaggio permetterà a Olivero di scrivere il saggio Turchia senza Harem del 1945, ancora oggi di grande interesse per la storia, gli usi e costumi di quella nazione. È a lungo negli Stati Uniti dal cui soggiorno deriveranno il saggio Babilonia stellata – La gioventù americana d’oggi del 1941, non sempre amichevole reportage sull’America del tempo e Adamo ed Eva in America alla vigilia del diluvio universale, saggio romanzato di vita femminile americana del 1946.

Già all’inizio degli anni ’30 aderisce e diventa uno dei principali componenti della Compania de ij Brandè fondata da Pinin Pacòt con Mottura, Nicola, Albano, e tanti altri.

Compone più di 1000 poesie, parte delle quali troviamo nei volumi Roma Andalusa 1947, Ij faunèt 1955, Rondò dle masche 1971 e Romanzìe 1983.

Da molti è considerato il più grande tra i poeti contemporanei in piemontese.

Luigi Armando Olivero al Montserrat

Nel 1947 Olivero acquista casa sulla collina del Montserrat, proprio sotto il Santuario di Borgo San Dalmazzo. Vi trascorrerà il tempo libero che gli lascia il suo lavoro di cronista parlamentare, da solo o in compagnia della moglie, Felicina Viscardi, figlia di un celebre pellicciaio torinese. Vi comporrà moltissime delle sue poesie più belle.

Olivero oltre che poeta è anche giornalista, critico letterario, cinematografico, teatrale, autore di testi per la radio ed il cinema, traduttore dall’inglese e dal tedesco nonché vivacissimo polemista. Proprio quest’ultima sua attività ha modo di esercitare al suo arrivo a Borgo.

La guida, giornale cattolico di Cuneo, in occasione della messa in funzione del primo forno dello stabilimento Italcementi di Borgo San Dalmazzo, sul N° 31 del 2 agosto del 1947 accenna al pulviscolo che comincia a depositarsi dappertutto: l’aria, prima limpida e pura è oggi alterata e viziata; l’anonimo cronista de La guida aggiunge non crediamo sia un danno alla salute, ma si potrà ovviare in qualche modo? Qualche settimana dopo lo stesso anonimo redattore de La guida riprende il tema, elogiando però lo stabilimento, uno dei più moderni d’Europa, e magnificando l’opera dell’Italcementi che produce il cemento per la necessaria ricostruzione dell’Italia.

Olivero, che proprio sotto la sua casa, a un tiro di schioppo, ha le ciminiere dello stabilimento, inizia a scrivere lettere di protesta in Comune e a vari giornali locali. Se ne dovrebbe poter trovare traccia in almeno una lettera diretta da Olivero, probabilmente nel 1951, al Comune con accompagnamento di numerosissime firme (si vocifera addirittura di un migliaio, un quarto degli allora abitanti del paese!). In una lunga mattinata trascorsa nell’archivio del Comune di Borgo San Dalmazzo non ne ho purtroppo trovato traccia nonostante lì fosse presente un cospicuo faldone riguardante proprio l’inquinamento atmosferico prodotto dal cementificio; stranamente in detto faldone non sono presenti lettere od altri documenti per quasi tutto il 1951 (Nonostante siano ben presenti numerose lettere e documenti sia del 1950 che del 1952). Anche il registro del Comune della posta in arrivo ed in partenza si ferma al 1950 e non esistono poi gli anni immediatamente successivi. Qualche cosa però la lettera di Olivero pare aver prodotto. L’Italcementi invierà in loco, nello stesso 1951, due incaricati: il danese Larsen con il compito di occuparsi dei mulini e dei macchinari industriali e il finlandese Ericson per cercare rimedio ai fumi prodotti. Annedottica sui due inviati a Borgo per oltre due anni a spese dell’Italcementi: il Larsen ghiottissimo di dolci, l’Ericson in compagnia della moglie notevole consumatore di wisky, pare circa due bottiglie al giorno! (1)

Calisto Ghibaudo

Estate del 1954. Trascorre le vacanze nella “bicocca” del Montserrat di Borgo San Dalmazzo. Qui, il 2 di agosto, scrive la lunga prefazione al libro di poesia Noi soma Alpin del borgarino Calisto Ghibaudo. Questi dedicherà ad Olivero la sezione del libro dal titolo Dòp-guèra con queste parole:

A LUIGI OLIVERO

Maestro ‘d mas-cia poesìa piemontèisa

ch’a l’ha piantame an man

la Piuma Nèira ‘d mè Capel d’Alpin

e che l’ha dime:

«Nompà ‘d ciaramlé tant

për conteme ij tò ricord ëd naja

scrivije».

E mi, bin ò mal, l’hai scrivuje.

Nella prefazione, una lettera aperta, Olivero si scusa dell’invio della poesia L’Alpin che ritiene poca cosa. Afferma …e io ti ricambio inadeguatamente offrendoti il sonetto che precede questa letterina e che non è nemmeno tra le mie cose più efficaci. Abbi pazienza. Ognuno dà ciò che ha. Il nostro gesto equivale alla stretta di mano tra poeti: la tua più calorosa, la mia forse meno intensa ma ugualmente cordiale… Olivero preconizza poi l’intervento di qualche super-psicòlogo che definirà lo scambio una concertata puerilità reclamistica richiamando la definizione data dei poeti da Ernesto Renan con l’arguto verso:

«Ce sont des enfants qui se sucent le pouce».

Pollice, indice, medio – chiosa Olivero – anulare o mignolo, in ogni caso le dita sono nostre e ce le succhiamo individualmente o intrecciamo reciprocamente come ci pare.

Olivero prosegue poi ricordando gli inizi in patois della poesia di Ghibaudo e del suo consiglio di addivenire al dialetto …è proprio qui, sul terrazzino di questo mio èremo solitario, dirimpetto alla schiena loricata d’oro della Bisalta, che abbiamo discusso insieme di questi effimeri ma per noi interessanti problemi di strategia letteraria: e che tu hai accolto il mio modesto suggerimento di lasciare il patois per dedicarti al dialetto il quale, a suo modo, è già un idioma: in quanto è codificato da secoli nella sua struttura filologica ed è comprensibile ad un maggior numero di creature che, se non sempre lo scrivono o leggono, lo parlano sin dall’infanzia…

Quindi il ricordo della genesi dell’opera di Ghibaudo …lo avvertii e te lo dissi improvvisamente durante una delle nostre quasi quotidiane «scarpinate» su per i verdi castagneti che popolano, in duplice declivio, le balze a groppa di caimàno sovrastanti il Santuario della Madonna del Montserrat, un giorno in cui mi narravi, liricamente infervorato, le vicende di pace e di guerra che hanno costellato la tua santa naja di Tenente dei 5°, 2°, 4° Reggimenti degli Alpini…Chi ci vide su quella cresta rocciosa, contro lo sfondo del cielo azzurrino - io in tuta olimpionica blu e tu scamiciato, entrambi arruffati e gesticolanti -, potè credere a due pazzi colpiti da insolazione che impegnassero una pericolosa partita di pugilato sull’orlo dell’abisso. Invece, no. Disegnavamo semplicemente nell’aria l’architettura del piccolo breviario in rima degli Alpini che tu poi hai felicemente costruito: ma facendo di meglio, conferendogli quasi i lineamenti di un’agiografia profana del Santo Alpino: l’Alpino che, infatti, tu scrivi sempre con l’iniziale maiuscola.

Del libro di Ghibaudo, appena pubblicato, Olivero, nella terza uscita per ‘l caval ‘d brôns delle sue Lettere romane, nel numero del 6 giugno 1955, per il pubblico piemontese traccia queste note:

Il libro è una rivelazione portata qui dai partecipanti, subalpini romanizzati, al recente Convegno degli Alpini a Trieste. È tutto scritto in assai comunicativi versi piemontesi e illustrato, meglio che da Salvator Dalì, da quel Beato Angelico del pennello fatto con i fili di paglia d’un fiasco di barbera che è il pittore di Chiasso, ma da vent’anni residente a Roma, Gabriele Cena. Questa ingenua eppure calda rapsodia del canto Alpino, che mancava alla nostra poesia dialettale, ha trovato a Roma un’accoglienza entusiastica. Poi - curiosa, eh! – se n’è arrivata alla Capitale da Cuneo passando per Trieste. Dove pare che l’autore minacciasse di dar fuoco con l’accendisigari alle penne nere degli ex commilitoni se non gliela compravano. Ad ogni modo Nôi sôma Alpin! sprizza faville dalle vetrine romane. Lo acquistano anche i quiriti, sicuri che si tratti di un vademecum del perfetto alpinista dilettante, per consultarlo nelle loro ardite escursioni estive al Terminillo, a Monte Cavo e a Montecòmpatri. E il giovane ex tenente delle Penne Nere Calisto Ghibaudo da Borgo San Dalmazzo deliba il suo dolce quarto d’ora incartato di celebrità romana: scommetto a cavalcioni - qui dicono a cavacecio - di una montagna di diritti d’autore spuntatagli inaspettatamente sotto le scarpe chiodate, fra la sua Besimauda e il suo Monserrato.

Il figlio del poeta borgarino, Marco, da pochissimo deceduto a soli 56 anni, ricorda che il padre, quando lui era piccolo, lo portava a trovare Olivero nella sua casa del Montserrat e qui assisteva a lunghe chiacchierate, davanti ad una buona bottiglia di vino, che spesso sfociavano in accese discussioni. Quando Olivero si infervorava, Marco ricorda che, con la canna (il bastone) che aveva sempre con se, picchiava ripetuti colpi sul tavolo a dare maggiore enfasi alle sue asserzioni. Furono sempre amici, Calisto e Luigi. Una delle poche persone con cui, nonostante le discussioni, non ci furono mai momenti di separazione netta. (2)

Olivero non ha mai imparato a guidare l’automobile né ha mai preso la patente di guida, nessuno me ne ha saputo indicare il motivo che potrebbe, però, essere un suo problema alla gamba che si trascina dall’infanzia. Forse, anche per questo, ha stretto amicizia con un borgarino, di una quindicina d’anni più giovane, rampollo di una nota famiglia locale. Questi, per ragioni di lavoro, viaggia spesso per il Piemonte e non per il solo Piemonte. Sovente porta con se l’Olivero che coltiva così le numerose conoscenze che ha sparse per la regione. Lo troviamo a Cherasco per incontrare l’amico scrittore Clemente Fusero che Olivero definisce principe della biografia contemporanea (il figlio Sergio dirà che Olivero passava da loro tutte le volte che arrivava a Borgo San Dalmazzo); poi ad Asti, Alessandria (Rina Faccio alias Sibilla Aleramo?) ed anche a Cannes in Costa Azzurra. Olivero contraccambia spesso con le “Nazionali” che acquista a basso prezzo in Parlamento. Regalerà anche al giovane amico una copia con dedica de Ij faunet e un’edizione BUR in due volumi di un Dizionario di Spagnolo con dedica nella stessa lingua. In occasione dell’annunciato matrimonio, il borgarino ebbe pure una lettera dall’Olivero in cui, con varie argomentazioni, gliene veniva sconsigliato il passo. L’amicizia finirà, come tante altre, nel 1955 per un episodio che vale la pena di raccontare.

Nel suo lavoro di critico d’arte Olivero spesso si trova a recensire personali di Emanuele Martinengo, noto pittore savonese (1888 – 1962) con cui intrattiene rapporti più che professionali, non disdegnando di allacciarne anche con la di lui figlia, anch’essa pittrice in fieri. In cambio delle recensioni favorevoli, a volte il Martinengo omaggia l’Olivero di sue opere che il Nostro, oltre che trattenere per se, utilizza per regali di una certa importanza. Per questo, ogni tanto, fa incorniciare le opere del Martinengo presso una notissima corniceria di Cuneo e a volte, incaricato del ritiro, se non anche della consegna, è il nostro borgarino viaggiatore ed autista.

Siamo proprio in uno di questi casi. Olivero ha fatto recapitare un paio di quadri, ha pattuito tipo di cornice, prezzo e data della consegna. Dopo venti giorni (Olivero è in partenza per Roma e deve portare con se i quadri per un omaggio) l’amico di Borgo si reca alla ditta di Cuneo per il ritiro. Non conosco di chi sia la colpa ma, in ogni caso, trova chiuso il negozio (una porta di legno, modo di dire locale per “fuori orario”) e non può ottemperare all’incarico che si è assunto. Tuoni e fulmini, Olivero si arrabbia moltissimo. È veramente furibondo tanto da trascinare in seguito i rappresentanti della ditta in tribunale (non volendo più pagare il pattuito) con l’amico citato quale testimone. Questi dirà “mai avevo portato la mia faccia in Tribunale, men che mai dopo”. Rottura di un’amicizia ma anche, e forse più importante per Olivero, perdita del suo autista. (3)

Nella sua casetta di Borgo San Dalmazzo il 3 luglio del 1955 compone Amor-masnà, il 10 Le masche e il 13 El bal dle lusentele. Nel successivo 1956, il 15 di maggio vi comporrà Seugn d’istà. Dai lunghi soggiorni nella Provincia granda nascono molte poesie, parecchie al Piemonte dedicate, e tanti articoli, alcuni pubblicati dai giornali locali. Le poesie indicano sia l’anno che la località che di volta in volta è Monserrato, Monserrato di Borgo San Dalmazzo, Monserà, Monserà dël Borgh San Dalmass.

Borgo San Dalmazzo, Collina del Monserrato (Lato fiume Gesso), la casa di Luigi Olivero

La poetessa e scrittrice Albina Malerba, nel 1983 incontra nella sua casa romana Olivero nel corso di una lunga intervista (Pubblicata su due numeri de ‘l caval ‘d brôns del 1983). Albina Malerba se ne viene via dalla villetta di Olivero, ai piedi del Pincio, quando il sole è già calato dietro il cupolone; scendendo per via del Babbuino con negli occhi e nel cuore le parole di Olivero e le immagini della sua casa, traboccante di preziose opere d’arte degli artisti che gli furono amici e collaboratori, la poetessa porta con se una certezza:

Gli angeli saranno generosi con un poeta della tempra e della forza di questo piemontese di Roma.

Le sensazioni ed i sentimenti di Albina Malerba sono gli stessi che ho provato, e che mi permetto di condividere pienamente, il 25 di maggio del 1996 dopo aver trascorso l’intera giornata nella casa di Vicolo del Borghetto mentre, attraversando Via Margutta e Piazza di Spagna, me ne tornavo verso Termini e la metropolitana che mi avrebbe condotto a Fiumicino e da lì a Torino. Mi permetto una parafrasi, con piccole modifiche, alla frase sugli angeli di Albina Malerba:

Gli angeli sono stati generosi a farci dono di un poeta della tempra e della forza di questo piemontese.

Luigi Armando Olivero muore a Roma, quasi da tutti dimenticato, il 28 (o 31) luglio 1996. Ecco l’accorato ricordo che gli dedica l’amico poeta Giovanni Magnani.

It j’ere nen sol…

It j’ere nen sol quand’an sël frèid dla pera

Tò cheur a gëmmia pian l’ultim frisson:

dobià e an pior ant l’ultima preghiera,

j’amis pì s-cet a ciosioné ‘n perdon.

Përdon për coj omnèt che ‘nt la mnisera

dle fausserìe, dl’angann ë dël ghignon,

a l’han sercà ‘d sotré Toa vos sincera

che an tut ël mond a l’ha otnù ‘l blason.

Nò. It l’has mai avù n’ombra ‘d boneur,

nen n’agiut o ‘l consens për Tò travaj

dai borenfi savant ëd nòstr Piemont

e se cheivira a l’è vnù dur Tò cheur

ant le bataje ‘n sij libèr e ij giornaj,

adess la Glòria at baserà la front.

Gioanin Magnani

Da Assion piemontèisa 10, 1996

Nota 1

Notizie fornite da un vicino di casa di Olivero sulla collina del Montserrat di Borgo San Dalmazzo che non desidera però essere citato con nome e cognome e di cui, pertanto, rispetto il desiderio.

Nota 2

Calisto Ghibaudo Noi soma Alpin Istituto Grafico Bertello Borgo San Dalmazzo (CN) 30 marzo 1955

A LUIGI OLIVERO

Maestro di maschia poesia piemontese

che mi ha piantato in mano

la Penna Nera del mio Cappello d’Alpino

e che mi ha detto:

«Invece di parlare tanto a vanvera

per raccontarmi i tuoi ricordi della naja

scrivili.»

E io, bene o male, li ho scritti.

«Sono dei fanciulli che si succhiano il pollice».

Ernest Renan. (Tréguier Bretagna 28 febbraio 1823 – Parigi 2 ottobre 1892.) Filosofo, filologo, storico delle religioni francese. Dopo lunghi studi religiosi, si avvicinò alle scienze sotto la guida del chimico Marcellin Berthelot, con cui strinse un’amicizia che durò fino alla morte. A sessant’anni inizia la sua Storia d’Israele in cinque volumi, di cui gli ultimi due appariranno postumi.

Bibliografia

Histoire générale et système comparès des langues sèmitiques Paris 1845; Vie de Jesus Levy Frères Paris 1863 ; Les Evangiles et la seconde generation chretienne Levy Frères Paris 1871 ; Les apôtres Levy Frères 1866 ; L’Antechrist Levy Frères SD ; Ricordi d’infanzia e di gioventù Astrea Roma 1945 ; San Paolo Dall’Oglio Milano 1960; Prière sur l’Acropole Alberto Tallone Editore Alpignano Torino 1976 Levy Frères Paris 1865; Histoire du peuple d’Israel 5 vlLevy FrèresParis 1887-1893; L’avenir de la science Levy Frères 1890.

Calisto Ghibaudo Antibes (Costa Azzurra, Francia) 1920 - Boves 1992. Giovanissimo si trasferisce a Borgo San Dalmazzo. Lungo periodo di naja come tenente del 5°, poi del 2° ed infine del 4° Reggimento degli Alpini. Ricordi di guerra che sfoceranno poi nel suo secondo libro di poesia Noi soma Alpin del 1955. Laureato in lettere, nel 1954 viene trasferito a dirigere l’Ufficio di Collocamento di Fossano. Qui conoscerà, in seguito ad una manifestazione teatrale organizzata nella casa di pena, un carcerato, Leandro Balestra, organizzatore dello spettacolo, condannato a 24 anni per omicidio, che si professa però innocente. Il Leandro si manifesta poeta. Tra i due ci sarà un lungo scambio di poesie che durerà fino al ritorno a Cuneo del Ghibaudo l’anno seguente. Il tutto porterà Calisto, famigliarmente chiamato Kaly, 35 anni dopo, a pubblicare, derivandone il titolo dal nome del carcere, il suo Santa Catlin-a, opera di non molte pagine, una trentina, parte in prosa, parte in poesia, ricca di sentimento e di un sogno: fare del carcere un luogo di speranza.

Bibliografia:

Dal Monserà ai Camorei (Scelta di poesie piemontesi riguardanti Borgo San Dalmazzo) Istituto Grafico Bertello Borgo San Dalmazzo 1952; Noi soma Alpin (Scelta di poesie piemontesi riguardanti gli Alpini in guerra) Istituto Grafico Bertello Borgo San Dalmazzo 30 marzo 1955; Gent dël Borgh (Poesie piemontesi su Borgo San Dalmazzo) Amministrazione Comunale Borgo San Dalmazzo1988; Santa Catlin-a (Dialogo rimato tra due poeti: uno libero l’altro carcerato) Edizioni Gianfranco Martini Borgo San Dalmazzo 5 dicembre 1989.

Nota 3

Notizie raccolte nell’agosto del 2007 tra i ricordi personali di un abitante di Borgo San Dalmazzo (ovviamente l’amico autista di Olivero), oggi ottantenne ben prestante sia fisicamente che intellettualmente, che però non desidera essere citato direttamente.

Clemente Fusero scrittore e biografo (principe della biografia contemporanea, lo definisce Olivero) nasce a Caramagna Piemonte il 21 febbraio 1913, muore a Cherasco il 10 maggio 1975. Nel 1970 riceve il Premio della Cultura dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. (Di Luigi Olivero si veda Clemente Fusero principe della biografia contemporanea La Carovana Roma 1954).

Bibliografia:

Leonardo Corbaccio Varese 1939, Raffaello Corbaccio Varese 1939 - Dall’Oglio Milano 1963, Mozart SEI Torino 1941, Bargellini Vallecchi Firenze 1948, Daniele Comboni Nigrizia Verona 1953, Il romanzo di Modigliani Dall’Oglio Milano 1958, Lorca Dall’Oglio Milano 1969, Cesare Borgia Dall’Oglio Milano 1974, Giulio II Dall’Oglio Milano 1974, Gandhi Dall’Oglio Milano 1977.

1941 Babilonia stellata. Gioventù americana d’oggi Ceschina Milano (Tradotto in tedesco da Johann von Leers, Berlino 1944; Otto Muller, Düsseldorf 1952. Traduzioni in spagnolo, portoghese, bulgaro).

1945 Turchia senza harem Donatello De Luigi Editore Roma (Traduzione inglese di Ivy Warren MacDonald & Co Londra 1952).

1946 Adamo ed Eva in America. Alla vigilia del secondo diluvio universale L’Atlantica editrice Roma. (Traduzione inglese di Ivy Warren MacDonald & Co Londra 1951 Traduzione tedesca Hertz Dame Düsseldorf 1952).

1946 Emili Ludwig Barbari e musicisti. Chi sono questi tedeschi? Andrea Viglongo Torino. Traduzione di Luigi Olivero.

1947 Roma andalusa Stefano Calandri Moretta (CN) Piemonte.

1954 Giovanni Papini non è l’avvocato del diavolo La Carovana Roma.

1954 Clemente Fusero principe della biografia contemporanea La Carovana Roma.

1955 Ij faunèt Il Delfino Roma.

1955 Carlo Maria Franzero ambasciatore del romanzo italiano in Inghilterra La Carovana Roma.

1958 Carlo Maria Franzero La vita ed i tempi di Cleopatra Mursia Milano Traduzione dall’inglese di Luigi Olivero.

1959 Epicedion dij mè dòdes gat mòrt Casa Editrice Liguria Genova.

1963 Saggi sul D’Annunzio. Questioni biografiche. Torino e il Piemonte nella cronologia dannunziana Casa Editrice Liguria Genova.

1967 Tutte le canzoni e poesie satiriche piemontesi del Padre Ignazio Isler Edilibri Torino (Andrea Viglongo).

1971 Rondò dle masche L’Alcyone Editore Roma.

1983 Romanzie Centro Studi Piemontesi, Ca dë studi piemontèis Torino

1993-1995 Aereopoema dl’élica piemontèisa Piemontèis Ancheuj Torino (dal N° 132 del dicembre 1993 al N° 144 del gennaio 1995)

Litografia di Orfeo Tamburi, rappresentante Giandoja, da Ël Tòr N° 1 del 14 luglio 1945

Voci dialettali, organo ufficiale dell'Associazione Nazionale Poeti e Scrittori Dialettali pubblicato a Roma N° 146/11 agosto 2009 pagg. 24 ~ 27

Il centenario della nascita di un grande poeta dialettale, Luigi Armando Olivero,

socio fondatore dell'A.N.P.O.S.DI

2 11 1909 - 2 11 2009

Cento anni or sono, il 2 novembre 1909, nasce in Villastellone (TO) Luigi Armando Olivero, uno dei 6 soci fondatori, nel lontano 1952, dell’Associazione Nazionale Poeti e Scrittori Dialettali.

Terminata la frequenza delle Scuole Tecniche a Torino, Olivero inizia giovanissimo a scrivere poesie. Le prime in lingua, come dirà lui stesso carduccianeggiando, rapisardeggiando, dannunzianeggiando. Queste appaiono a stampa già dal 1926 sulla rivista letteraria orobica Il pensiero. Quindi sulla torinese rivista teatrale dell’Opera Nazionale Dopolavoro Rassegna filodrammatica. Sempre del 1926 è il suo primo articolo letterario sulla già citata rivista bergamasca Mario Rapisardi, un poeta dimenticato.

Diciottenne inizia a viaggiare per il mondo e ad intessere conoscenze le più svariate. Quattro continenti. Diciotto nazioni. I suoi primi scritti sono pezzi di colore dalla Tunisia, dall’Algeria, dal Sahara per La Stampa, Stampa sera, La gazzetta del popolo. Nella sua lunga vita arriverà a collaborare a più di 200 testate italiane e straniere.

Giunge alla poesia dialettale verso la fine degli anni venti grazie all’amicizia con il poeta Alfredo Nicola (Alfredino) che lo presenterà poi a Giuseppe Pacotto (Pinin Pacòt) che con altri amici poeti stava dando vita alla Compania dij Brandé (Brandé: alari) con lo scopo di ravvivare, riaccendere, rivitalizzare la poesia piemontese che si riteneva allora sul punto di spegnersi se non già del tutto spenta.

Comporrà nel dialetto piemontese oltre 1000 poesie e non solamente sonetti di 14 versi, ma componimenti che spesso superano, e ampiamente, i 100 versi. Sperimenterà ogni possibile forma metrica anche con lunghi componimenti in monostici, splendide poesie queste ultime con ogni singolo verso compiuto e i cui versi possono tranquillamente essere interscambiati. Il suo canto abbraccerà quasi ogni campo dello scibile umano e la sua poesia sarà universale: dall’aereopoesia futurista de L’aeropoema dell’elica piemontèisa, alla poesia dell’eros, a quella religiosa per giungere persino a poetare su discipline dello sport.

Infiniti sono i temi che ha poi trattato nei suoi scritti, sia in piemontese che in lingua: letteratura, pittura, scultura, musica nelle sue più variegate accezioni. Ho rintracciato suoi articoli sullo sport, sull’arte dei pupi siciliani, sugli UFO, sui capelloni…

Nel 1941 esce per i tipi dell’editore Ceschina di Milano Babilonia stellata, un saggio sulla gioventù americana d’anteguerra. In particolare sui suoi vizi e difetti. Ebbe in breve tempo tre edizioni. In una quarta del giugno 1943 aggiunge numerosi capitoli di feroce denuncia in particolare della politica economica americana. A questi capitoli collaborò attivamente con suggerimenti e lettere il più grande dei poeti americani e caro amico di Olivero, Ezra Pound. Babilonia stellata ebbe anche edizioni tedesche ed in altre lingue.

Nel 1945, per i tipi dell’Editore romano Donatello De Luigi, frutto di una lunga permanenza, esce Turchia senza harem che ancora oggi è un ottimo libro sulla storia, usi e costumi di un paese che Kemal Ataturk stava portando verso la modernità. Anche questo saggio ebbe traduzione in inglese ed altre lingue.

Del 1946 è il suo unico romanzo Adamo ed Eva in America alla vigilia del secondo diluvio universale. Ai tempi dell’edizione inglese in Italia aveva già tirato più di 650.000 copie.

Dedicherà poi brevi saggi a Giovanni Papini, a Carlo Maria Franzero, a Clemente Fusero e Gabriele d’Annunzio. Curerà per l’Editore Viglongo di Torino la raccolta delle poesie di Padre Ignazio Isler trascrivendole pazientemente dalle edizioni settecentesche.

Le sue poesie in piemontese, oltre che essere sparse in decine di pubblicazioni periodiche, sono raccolte in quattro volumi.

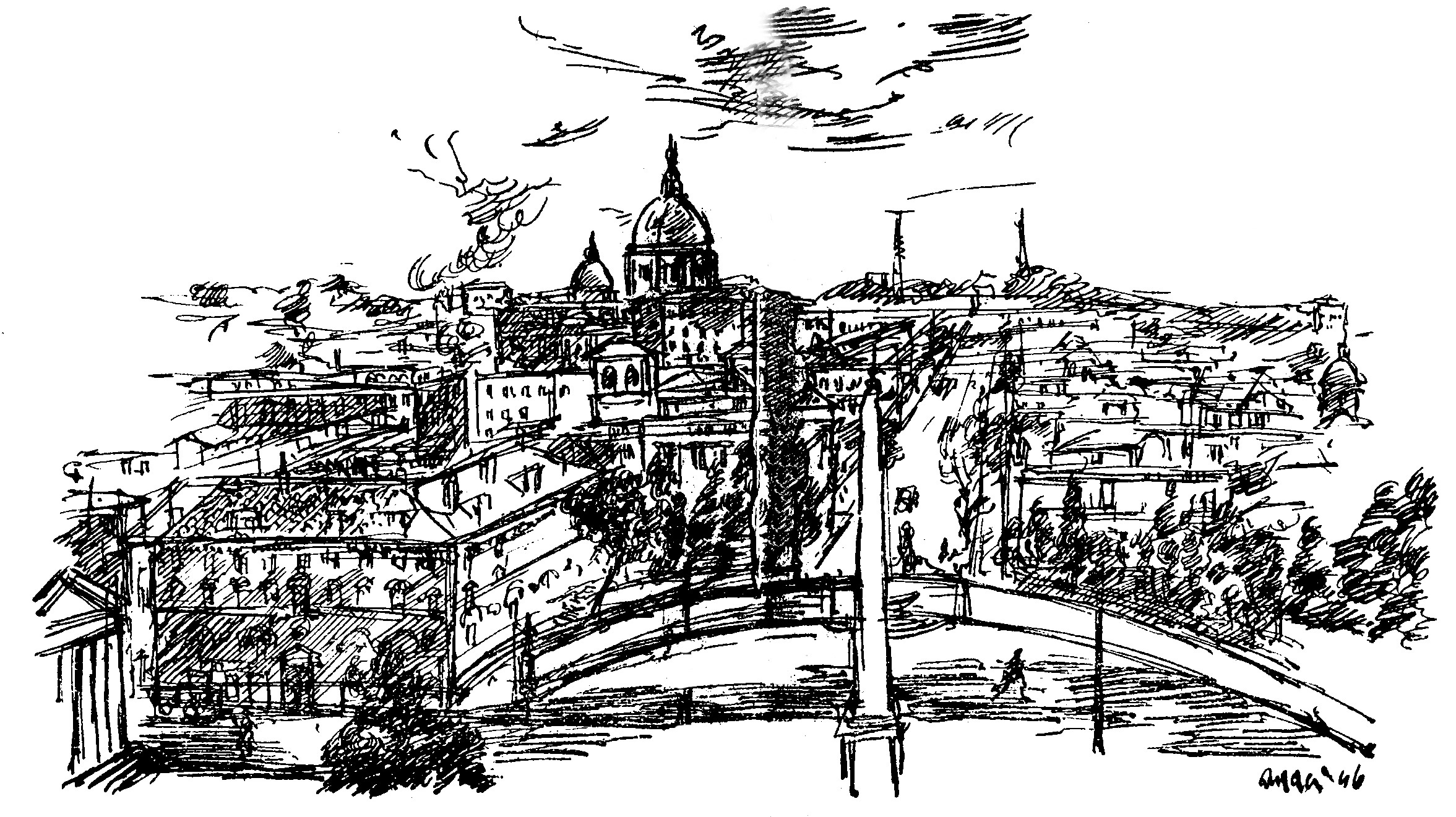

Roma andalusa nasce presso l’Editore Calandra di Moretta (CN) nel 1947; contiene tredici poesie tutte dedicate alla Città eterna. È introdotta da una lettera di Gabriellino d’Annunzio, figlio secondogenito dell’Ariel nazionale e contiene splendide incisioni di Giuseppe Macrì. (Olivero curerà sempre in modo particolare la veste tipografica e la perfetta simbiosi tra parola ed immagine nelle sue opere valendosi di grandi artisti)

Del 1955 sono Ij faunèt dell’Editore Il delfino di Roma. 69 poesie precedute da una prefazione di Alex Alexis (pseudonimo di Luigi Alessio da Caramagna Piemonte, scrittore, poeta, drammaturgo, giornalista, biografo, primo traduttore italiano dell’opera di Celine oggi praticamente sconosciuto ai più, ma che rivalutazione meriterebbe) e con le poesie tradotte in italiano da Clemente Fusero il noto biografo anch’egli da Caramagna Piemonte ed in francese dal poeta corso Anton Francesco Filippini. Bellissima veste grafica ed iconografia di Giuseppe Macrì, Orfeo Tamburi, Gabriele Cena, Giovanni Consolazione e Gregorio Prieto.

1971: la sua opera forse più importante Rondò dle masche. 39 poesie con traduzione in italiano dello stesso autore. Prefazione intervista a cura del poeta, scrittore e giornalista romano Icilio Petrone. Incisioni di John Castberg, Eugen Dragutescu, José Escassi, Giuseppe Macrì, Orfeo Tamburi, Henri Matisse, Gregorio Prieto.

Nel 1983 esce un’antologia di sue poesie con la prefazione di Giovanni Tesio per i tipi della Ca dë Studi Piemontèis di Torino: Romanzìe. Una trentina di poesie ma soprattutto alcune versioni in piemontese da opere di autori di ogni tempo e di ogni nazione. Olivero disse di compiere con la traduzione una sorta di transfert liberandosi così dal pericolo di incorrere in più o meno evidenti plagi. Una delle sue traduzioni più memorabili è quella del Cantico dei cantici da Salomone ma non meno meritorie altre ad esempio da Catullo, da Saffo.

Per la presentazione di Romanze lo va ad intervistare a Roma la Dott. Albina Malerba, oggi direttrice della citata Ca dë Studi Piemontèis. La lunga intervista è pubblicata sulla rivista torinese, organo della Famija Turinèisa, ‘l caval ‘d brôns N° 5 e N° 12 del 1983. Albina Malerba se ne viene via dalla villetta di Olivero, ai piedi del Pincio, quando il sole è già calato dietro il cupolone; scendendo per via del Babbuino con negli occhi e nel cuore le parole di Olivero e le immagini della sua casa, traboccante di preziose opere d’arte degli artisti che gli furono amici e collaboratori, la poetessa porta con se una certezza:

Gli angeli saranno generosi con un poeta della tempra e della forza di questo piemontese di Roma.

Le sensazioni ed i sentimenti di Albina Malerba sono gli stessi che ho provato, e che mi permetto di condividere pienamente, il 25 di maggio del 1996 dopo aver trascorso l’intera giornata nella casa di Vicolo del Borghetto mentre, attraversando Via Margutta e Piazza di Spagna, me ne tornavo verso Termini e la metropolitana che mi avrebbe condotto a Fiumicino e da lì a Torino. Mi permetto questa piccola modifica, alle parole di Albina:

Gli angeli sono stati generosi a farci dono di un poeta della tempra e della forza di questo piemontese.

Olivero compone poesie fino a tarda età. Ancora sul finire del 1989 (a 80 anni) compone, di ben 133 versi, la Cantada del balon mondial dedicata al Campionato Mondiale di Calcio Italia 1990!

Luigi Armando Olivero muore il 31 luglio del 1996 nella sua casa romana solo e dimenticato quasi da tutti. Solo pochi amici lo ricorderanno: Camillo Brero sul suo Piemontèis ancheuj, Franca Spagarino e Giovanna Viglongo sull’Almanacco fondato dal marito e padre Andrea Viglongo e Beppe Burzio sulla sua Assion piemontèisa.

In conclusione una poesia di Olivero tratta da Roma Andalusa, dal 1947 mai più ristampata. Mia è la libera traduzione che non ha altra pretesa se non quella di mettere in grado il lettore, cui sia ostico il piemontese, di capire la poesia.

Incisione di Giuseppe Macrì da Roma andalusa Editore Calandra Moretta CN 1947

Le ciòche ‘d Roma Le campane di Roma

Al poeta Aldo Daverio

T’ij sente le vos ëd le ciòche roman-e Senti le vocii delle campane romane

ch’a prego, ch’a pioro, ch’a rijo, che pregano, piangono, ridono,

ch’a taso e a s’arpijo che tacciono e riprendono

pi s-clin-e più squillanti

davsin-e vicine

pi pian-e più smorte

lontan-e? lontane?

Ant l’ora Nell’ora

‘d mesdì ch’as colora del mezzogiorno che si colora

dël nimb andorà ch’a circonda la testa dell’aureola dorata che circonda il capo

‘d j’àngei nossent degli angeli innocenti

e tuta una festa e tutta una festa

‘d bianche colombe as na vòla di bianche colombe se ne vola

ant ël cel macià ‘d viòla nel cielo trapunto di viola

su j’ale dël vent, sulle ali del vento,

su tute le pòrte su tutte le porte

a bato nonsiand ël mesdì come ‘d man battono annunciando il mezzogiorno come mani

ch’a spòrzo, giunzùe, la reusa dël pan. che porgono, giunte, la rosa del pane.

Ant l’ora sèiran-a Nell’ora della sera

quand che tuta la pian-a quando tutta la piana

immensa dl’immensa sità immensa dell’immensa città

a l’é un mar pontinà è un mare cosparso

dë stèilin-e di stelline

ch’a bruso ant la conca vlutà che rilucono nella conca vellutata

dle tërsent mila cà delle trecentomila case

sprofondà sprofondate

(parej ëd cuchije marin-e) (come conchiglie marine)

ai pé dle sèt bleuve colin-e, ai piedi delle sette colline blu,

le vos ëd le ciòche a frisson-o le voci delle campane tremolano

a zonzon-o ronzano

a bësbijo bisbigliano

a s’anlijo si legano

come ‘d tòrtole garve an amor come soffici tortore in amore

‘d zora ij bòrd d’una vasca sopra i bordi di una vasca

ant un òrt corm ëd fior. in un orto colmo di fiori.

Ma a la matin, Ma al mattino

ant la primalba, alle prime luci dell’alba,

quand che ‘l sol a l’é un sèrcc ëd rubin quando il sole è un cerchio di rubino

ch’a bërlus an sla valba che risplende sulla regione

nen deserta non deserta

ma viva e duverta ma viva ed aperta

ma ciaira e seren-a ma chiara e serena

(parej d’un gran lagh an pien-a (come d’un gran lago in piena

ch’a res na parada che regge una parata

‘d tërsent mila nav ancorà di trecentomila navi ancorate

con pont, siminiere, erbo, oblò ‘mbandierà) con ponti, ciminiere, alberi, oblò imbandierati)

dla sità, della città,

anlora le vos ëd le ciòche roman-e allora le voci delle campane romane

a son càude, a son tante, son calde, son tante,

a son sante. son sante.

E ti, cheur, i t’ancante E tu, cuore, t’incanti

a scoteje. ad ascoltarle.

E ti, ànima, it piore E tu, anima, piangi

a tocheje. a toccarle.

Përchè ant tut le ore Perché in tutte le ore

le vos ëd le ciòche roman-e le voci delle campane romane

at carësso ‘d bontà ti carezzano di bontà

ma, a l’alba, a të stiro an sle rùpie dla front ma, all’alba, ti stendono sulle rughe della fronte

ël Sign luminos il Segno luminoso

ëd la Cros della Croce

fàit ant l’aria da un vòle composto nell’aria da un volo

ancrosià incrociato

d’ parpajòle di farfalle

argentà argentate

ch’a ven-o a portete, bësbiand, ël messagi d’amor che vengono a portarti, bisbigliando, il

messaggio d’amore

ëd le reuse d’ Nosgnor: delle rose di Nostro Signore:

ëd le reuse dël cel ch’a fiorisso a milion delle rose del cielo che fioriscono a milioni

- dë ‘d la da le pian-e, dal mar e dal mont - - al di là delle piane, dal mare e dal monte -

ant ij giardin profumà dl’orizont. nei giardini profumati dell’orizzonte.

E le vos dle campan-e E le voci delle campane

roman-e romane

at visco un miraco ant ël cheur ti accendono un miracolo nel cuore

ch’at dà la speransa, la fiusa, ‘l boneur. che ti da la speranza, la fiducia, la felicità.

T’ij sente le vos ëd le ciòche roman-e Senti le voci delle campane romane

ch’a prego, ch’a pioro, ch’a rijo, che pregano, che piangono, che ridono,

ch’a taso e a s’arpijo che tacciono e riprendono

pi s-clin-e più squillanti

davsin-e vicine

pi pian-e più smorte

lontan-e? lontane?

Scotije, ò fratel piemontèis. Ascoltale, o fratello piemontese.

E prega e canta con mi E prega e canta con me

- con ij doi brass dëstèis - con le due braccia distese

vèrs l’azur infinì - verso l’azzurro infinito -

për ch’a riva perché giunga

a Nosgnor a Nostro Signore

la fiama ‘d tò cheur la fiamma del tuo cuore

ch’a brusa d’amor che brucia d’amore

për cost paìs ëd boneur per questo paese di felicità

che ti ‘t veule ch’a viva: che tu vuoi che viva:

che ti ‘t veule ch’a viva che tu vuoi che viva

përchè l’é fieul dla toa fòrza, perché è figlio della tua forza,

përchè l’é miola ed toa scòrza, perché è midollo della tua scorza,

përchè l’é sangh perchè è sangue

dël tò sangh, del tuo sangue,

përchè l’é la fior perchè è il fiore

benedìa benedetto

dël tò dolor. del tuo dolore.

Ò piemontèis, O piemontese,

crija urla

crija urla

crija urla

fòrt ël tò amor forte il tuo amore

sle vos matinere dle ciòche d’ Nosgnor. sulle voci mattutine delle campane di Nostro

Signore.

Pasqua, 1942

(Roma andalusa 1947)

*******

Luigi Armando Olivero

Villastellone, 2 11 1909 ~ Roma, 31 7 1996

È lo stesso articolo precedente però pubblicato su altra rivista con una differente chiusa e due poesie inedite.

Gioventura piemontèisa, organo dell'omonima Associazione pubblicato a Torino N° 4 ottobre 2009 pagg. 19 ~ 20

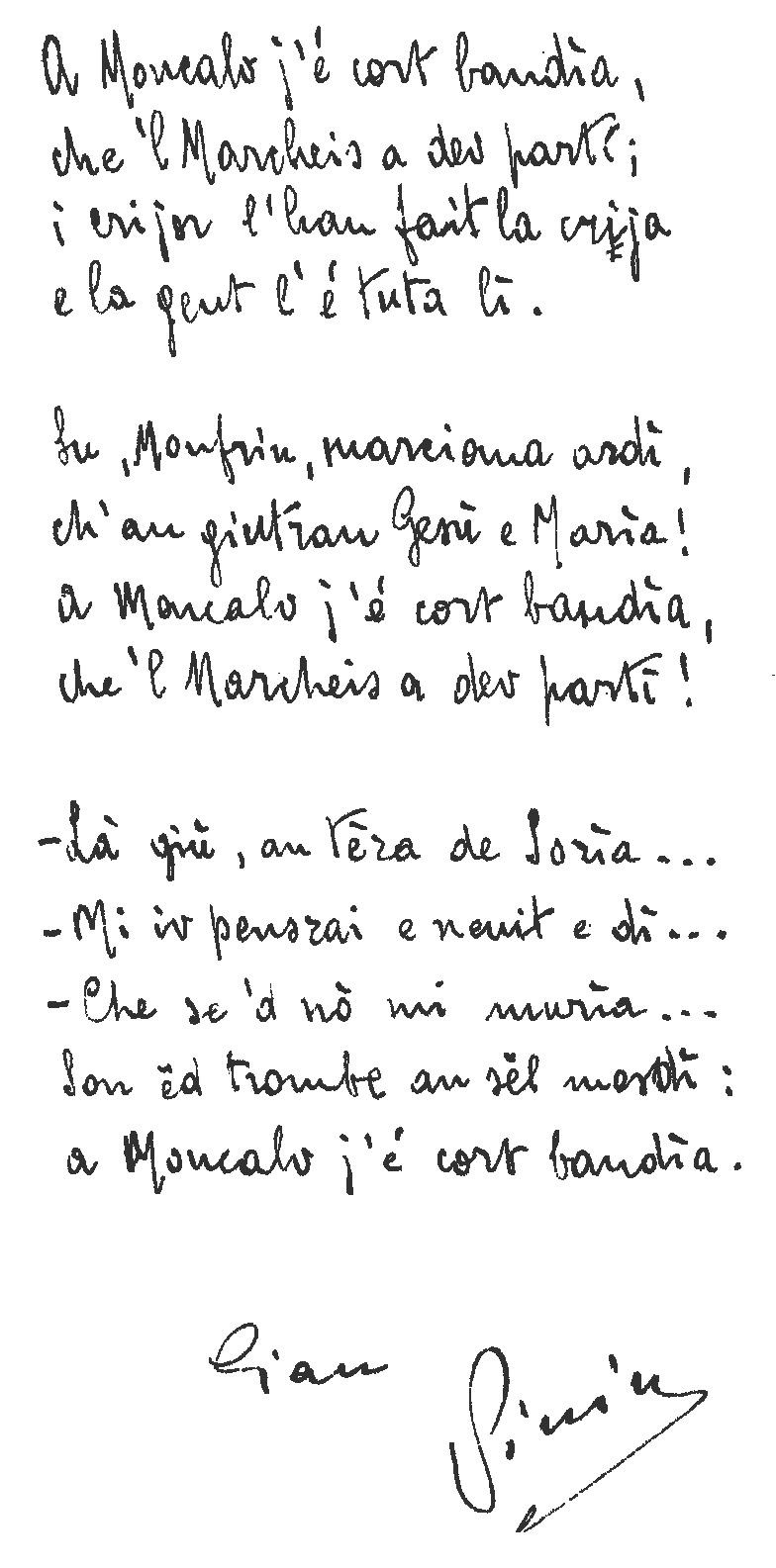

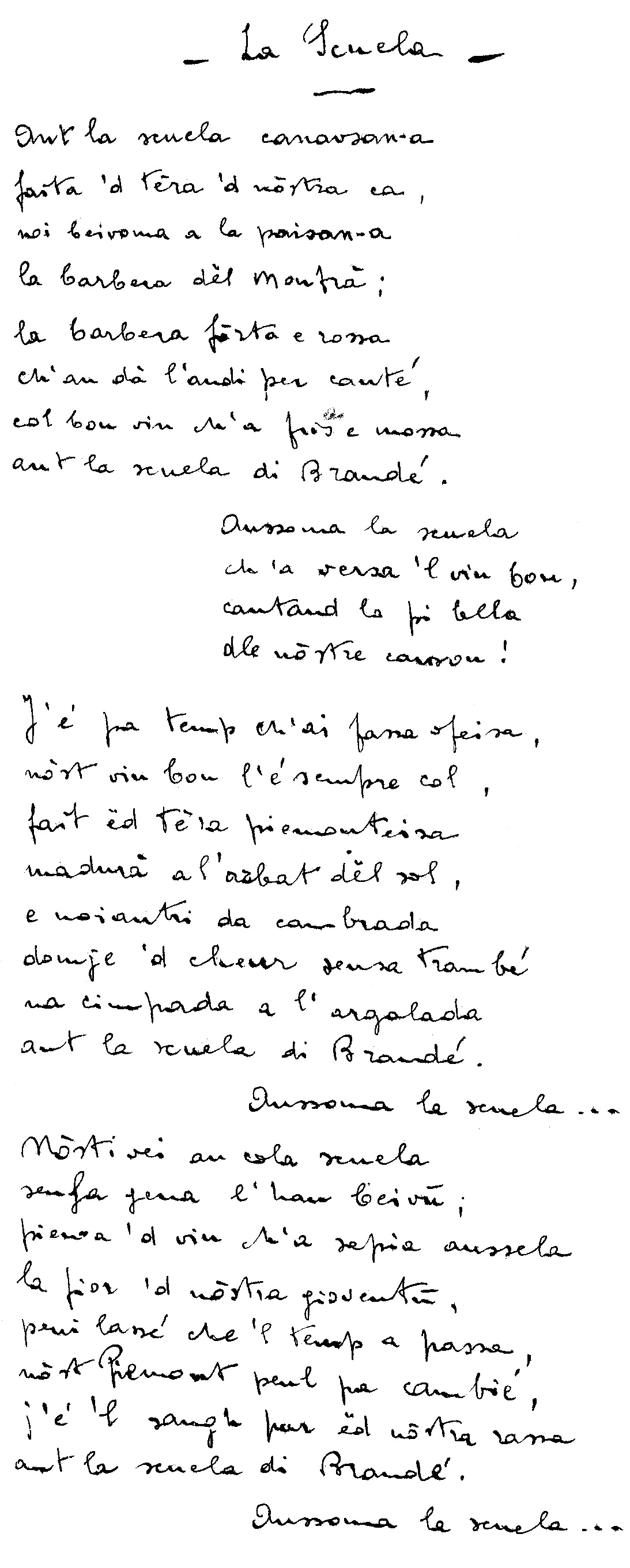

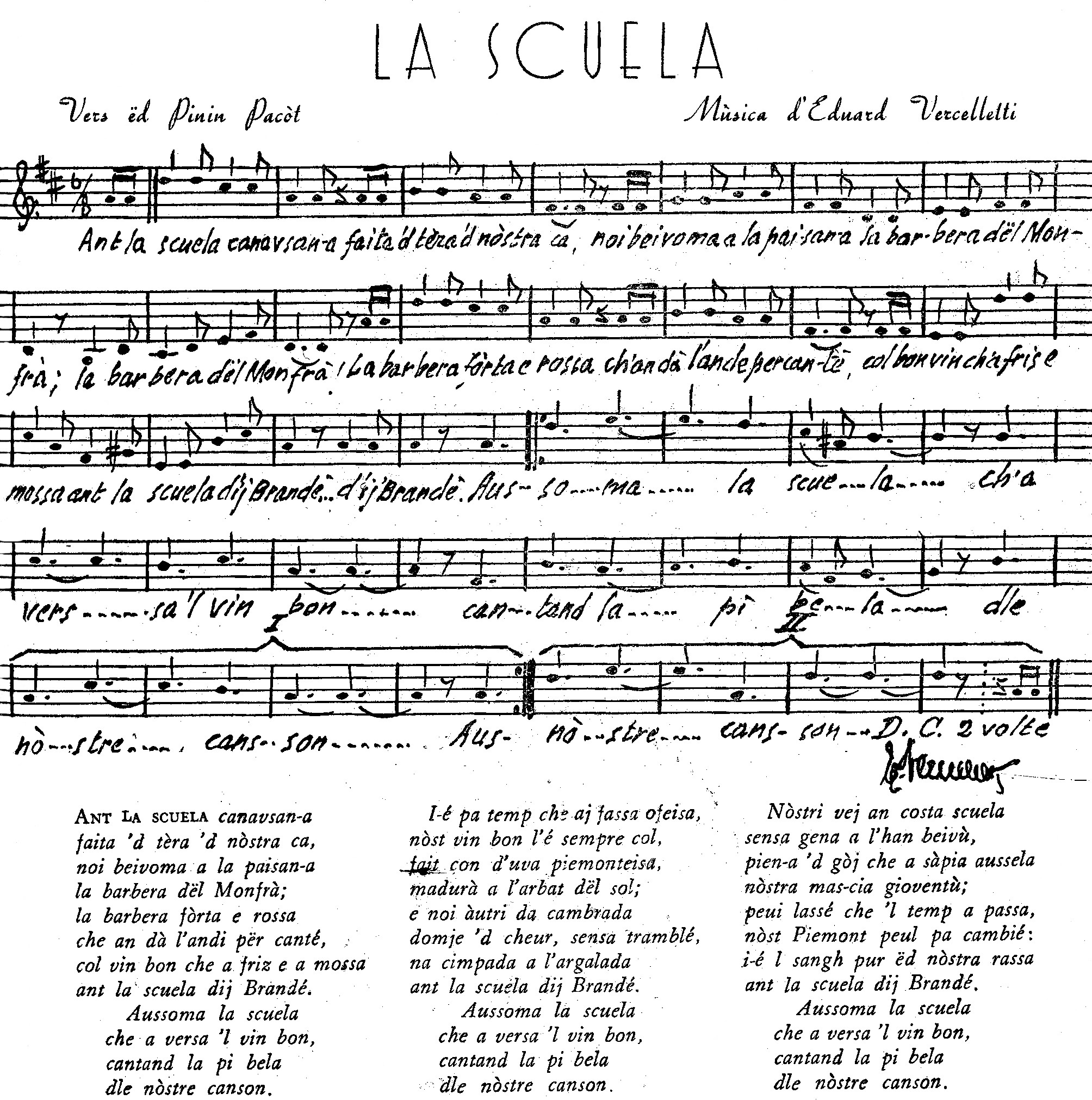

In conclusione due poesie di Olivero che mi risultano ad oggi inedite. Sono entrambe manoscritte autografe e provengono dal Fondo Olivero presso l’AssOlivero di Villastellone, Associazione quest’ultima nata con lo scopo di valorizzare l’opera del suo grande concittadino. La grafia è quella originale di Luigi Olivero senza modifica alcuna. Entrambe le poesie risalgono all’incirca alla metà degli anni ’30.

Ël giarighin

Ti ìt ses un giarighin

candi, inossent

che t’amgrumlisse davsin

a me cheur

e ‘t tramole ‘d sentiment.

Mi l’hai fate una nicia con mia bin,

l’hai ambotila ‘d gòi për tò boneur

e i rijo

e i son content

s’i scoto ch’a dësgrun- i tò dentin

le mandòle salà di me basin.

E quand ch’it raspe j’onge

reusa

e it l’has paura

përchè na pen-a ancreusa

smìa ch’at tortura;

ò giarighin d’ mia vita e d’ me boneur,

mi sento un grop an gola e un tonf al cheur.

Ant la conca ‘d mie man,

për consolete

ël tò facin uman

preuvo a cunette

e am ven ant j’eui n’azur ëd paradis

se tò museto a fa bogé ‘n soris;

e i rijo torna dël mè rije s-clin

se i tò dentin

arpijo a dësgruné

- crocand, sensa pensé -

le mandòle salà di me basin.

Ò cit ferfoi ëd carn, ò maravia

viva d’amor,

che con i tò sospir ëd gelosia

e lë vlu ‘d tò calor

t’has ansopì ‘l dolor

dl’anima mia;

it porterai con mi

për tuta grama strà dla vita mia:

e it lasserai mai pì

né neuit né dì

fin che ‘nt ël mond ai sia

una carëssa e un sofe ‘d poesia.

…Perché

ti ‘t ses un giarighin

candi, inossent,

che t’amgrumlisse davsin

a me cheur

e të më scaudi i seugn dël sentiment.

Oh fé’l dësdeuit su na bochin-a bela…

Oh fé’l dësdeuit su na bochin-a bela…

ch’at fa na gòi… (l’è un rapolin ‘d cerese!)

e pura tant sovens at fa ‘l disperse

‘d neglesse, con n’arietta barivela!

‘Mbrancheje a l’improvis la soa facin-a,

dësverseila andaré ‘n mes ai tò brass.

Tenla reide a la vita, s-ciass ë-s-ciass,

anche s’a sfeudra j’onge – la gatin-a!

Sente, sota i tò làver, coi dentin

ch’a s-cianco, ch’a rifuso ‘l tò basin…

E un cheur! Un cheur ch’a bat precipitos

come ‘d na rondolin-a spaventà:

ël cheur – an fin di cont – dla toa morfela.

Oh fé’l dësdeuit su na bochin-a bela…

(Altro titolo dato da Olivero alla poesia: Vigliacucio)

*********

Voci dialettali, organo ufficiale dell'Associazione Nazionale Poeti e Scrittori Dialettali pubblicato a Roma N° 147/12 dicembre 2009 pagg. 20 ~ 22

Lo stesso articolo su Gioventura piemontèisa, organo dell'omonima Associazione pubblicato a Torino N° 1 aprile/giugno 2012 pag. 19

Una poesia inedita (?) di Nino Costa

Nino (Giovanni) Costa (Torino 1886 – 1945) è sicuramente il più noto tra i poeti piemontesi del secolo scorso. Presento qui una sua poesia datata 19 12 1920 con tutta probabilità inedita.

Nel 1920 Costa compone poesie che pubblica sul settimanale torinese Birichin sotto lo pseudonimo di Na Mamina. Una mammina. Finge cioè di essere una fanciulla in dolce attesa e ne racconta vicissitudini e sentimenti. Tra l’altro alla poveretta ne fa capitare di tutti i colori. Lo stratagemma cade quando il direttore del settimanale, Paggio Fernando (Fernando Viale) chiede di conoscere la sventurata. Costa si presenta e al povero direttore quasi manca il fiato. Scoperto il trucco, Costa riunisce le poesie nella raccolta Mamina che viene pubblicata nel 1924 dall’Editore Lattes di Torino. È questa la prima raccolta di poesie del poeta cui seguiranno Sal e peiver Sacerdote Torino 1924, Brassabosch Casanova Torino 1928, Fruda madura SELP Torino 1931, Roba nostra Boccardo Torino 1938, Tempesta Aurora Torino 1946.

Nino Costa

Mamina non contiene tutte le poesie pubblicate su ‘L Birichin con tale pseudonimo. In una accurata ricerca l’Editore torinese Andrea Viglongo con la moglie Giovanna Spagarino ne rintracceranno molte altre che verranno pubblicate nella raccolta Tornand del 1977. Nel 1987 la figlia dell’Editore Viglongo, Franca, pubblica Per conoscere Nino Costa che contiene l’indice dei titoli e dei capoversi di tutte le sue poesie. Così recita il titolo. Di inediti, dal 1987, ne spunteranno altri. Inoltre la raccolta de ‘L Birichin che venne utilizzata, di provenienza Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, era in parte lacunosa causa l’alluvione che ne sconvolse la città.

In ogni caso la poesia in questione non compare nell’indice dei capoversi e la sua provenienza è tale da giustificarne l’inedito (sempre con una certa cautela).

Il manoscritto di Costa appartiene alla ricchissima collezione di carte di Tito Gantesi, al secolo Chiaffredo Tommaso Agostinetti (8 agosto 1857 - 8 marzo 1938). Fu notissimo bibliofilo e ricercatore. Scoprì importanti inediti e collaborò con il suo aiuto alle opere di molti letterati piemontesi. Il poeta Luigi Armando Olivero, Socio Fondatore dell’A.N.PO.S.DI., di cui ho rievocato vita ed opere nello scorso numero della rivista, lo conosce quando questi è ormai avanti con gli anni e si è trasferito proprio nella natia Villastellone di Olivero. I due fraternizzano e Agostinetti promette ad Olivero di lasciargli le sue carte in eredità. Poco tempo dopo muore improvvisamente mentre Olivero è a Parigi. La vedova, senza perder tempo, aliena la quasi totalità delle carte del marito. Ad Olivero riserva una piccola parte di queste.

Tommaso Agostinetti visto dal caricaturista "Carlin" da Armanch piemontèis 1941

Recentemente ho incontrato un collezionista di Margarita di Cuneo, il Sig. Silvio Bonino che, alla morte di Olivero, dagli eredi, ha acquistato la gran parte delle carte e dei libri che si trovavano nell’abitazione che Olivero possedeva sulla collina del Montserrat, in quel di Borgo San Dalmazzo CN, dove trascorreva parte delle vacanze estive.

Proprio nel fondo che Olivero ha ricevuto dalla vedova Agostinetti, la poesia manoscritta da Costa, senza titolo, e firmata Na Mamina (Nino Costa), datata 19 12 1920, é stata ritrovata dal Sig. Silvio Bonino che, gentilmente, ne ha concesso la pubblicazione.

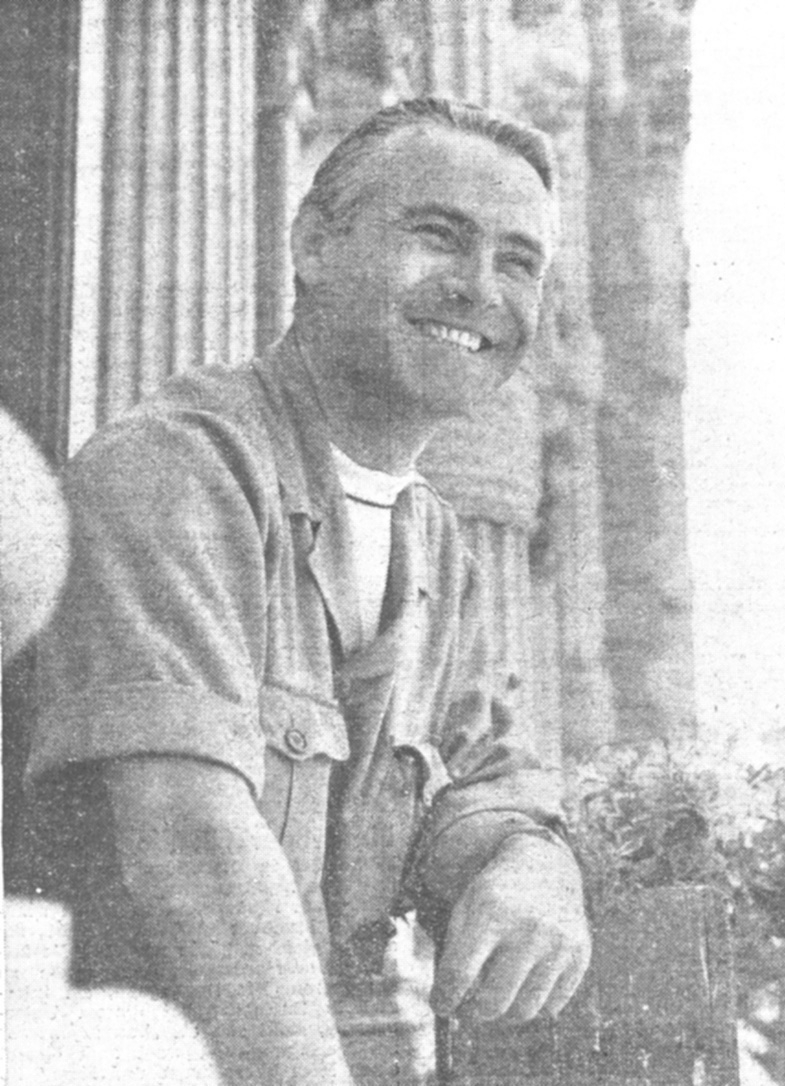

Il poeta Luigi Armando Olivero in una immagine inedita per il pubblico italiano tratta dalla rivista di Dusseldorf Herz dame che nel 1952 ha pubblicato la traduzione tedesca di Adamo ed Eva in America con il titolo Amerika total Plem Plem?

Questa la storia di questo scritto giovanile di Costa che rivede la luce dopo quasi un secolo. È incentrato sul grande poeta, scrittore, politico piemontese Angelo Brofferio (Castelnuovo Calcea AT 6 dicembre 1802 – Locarno 25 maggio 1866) immaginando un ipotetico incontro con la fanciulla impersonata dal Costa.

Alla poesia, che non ha indicato un titolo, unisco una mia traduzione letterale che, ovviamente, non ha alcun intento letterario o poetico, ma solo quello di mettere chiunque in grado di comprenderla.

l’è nen për facessié, parlo ‘n s’ël serio: non è per scherzare, parlo sul serio:

stamatin sôt la leja dle memorie stamane, sotto il viale delle memorie

sôn ambatume ‘nt l’avôcat Brofferio. mi sono imbattuta nell’avvocato Brofferio.

I l’ài fërmalo s-ciet - « Bondisserea (1) L’ho fermato schietto - «Buongiorno (1)

« I rivo adess da Castelneuv Calcea (2) «Arrivo or ora da Castenuovo Calcea (2)

për n’ôcasiôn ch’a l’è ‘n pecà sgairela… per un’occasione che è un peccato sprecare…

A j’è dôì cavajér ch’ai fan la festa…» Ci sono due cavalieri cui fan la festa…»

«Aì fan la festa?!.. Diao… dislo dabôn?» Gli fan la festa?!.. Diavolo… dite sul serio?»

«Ma no, capiòmsse, ai taio pà la testa «Ma no, capiamoci, non gli tagliano la testa

l’è quaich amis, sa bin – ch’ai da ‘l bôcôn» è qualche amico, sa, che gli offre da mangiare»

«Ah! L’è ‘n disné… ma chiel, mônsù Brofferio «Ah! È un pranzo… ma lei, signor Brofferio

ch’a l’à sempre pià ‘n gir tuti ij bindei che ha sempre preso in giro tutte le onoreficenze

adess… a va…» ‘L pôeta am guarda serio adesso… va….» Il poeta mi guarda serio

e peui am fa «Masnà, rasôna mei… e poi mi fa « Bimba, ragiona meglio…..

quand che ‘l Prinsi o lo Stat o ‘l mônd a ônora quando il Principe o lo Stato o il mondo onora

i g ianfôtre, le birbe o ij foi fôtù, i babbei, i furfantelli o gli sciocchi

la man dla Pôesia a s’aôssa ‘nlôra la mano della Poesia s’alza allora

contra le faôsse glorie e ai campa giù. contro le false glorie e le butta giù.

Ma s’it bëstëmie ‘n piassa it preghe al dom (3) Ma se bestemmi in piazza e preghi al duomo (3)

ti tl’as capime e i veui nen dite ‘d pi, mi hai capito e non voglio dirti di più,

la vôs quand ch’a l’è daita a ‘n galantom la parola quando è data ad un galantuomo

viva la vôs! I sôn côntent d’co mi… viva la parola! Son contento anch’io…

e peui sti sì sôn gent dla mia famia e poi queste sono persone della mia famiglia

gent dël me sang: la Musa dël Piemônt persone del mio sangue : la Musa del Piemonte

la nostra bela e frësca pôesia la nostra bella e fresca poesia

quand ch’a l’à vestie a l’a basaje ‘n frônt quando le ha vestite le ha baciate in fronte

un a l’à daje ‘l tôn e l’armonia l’uno ha dato il tono e l’armonia

a le canssôn dla rassa biceriña (4) alle canzoni dei Torinesi (4)

l’aôtr l’à trôvà ‘l filôn dla pôesia l’altro ha trovato il filone della poesia

scôtand parlé sôa cita: Cateriña. ascoltando parlare la sua piccola: Caterina.

A l’è për lon, perché ch’a sôn me fieui È per questo, perchè sono miei figliuoli

Sicur! Ij lo dirai fora d’ij feuj Sicuro! E lo dirò sopra le righe.

Papà Brofferio l’è côntent për lôr!» Papà Brofferio è felice per loro!»

19 12 1920

Na Mamina

(Nino Costa)

(1) Saluto tipico tra persone di pari estrazione sociale.

(2) Castelnuovo Calcea, in provincia di Asti, paese natale di Angelo Brofferio.

(3) Il verso sta ad indicare ipocrisia.

(4) Rassa biceriña soprannome dei Torinesi. Da Bicerin (bicchierino)bevanda tipica servita ancora ai nostri giorni nei bar di Torino a base di latte, cioccolata e caffè.

(5) San Giors noto ristorante, ritrovo degli artisti torinesi, sito nel quartiere di Porta Palazzo, da poco, purtroppo, trasformato in locale cosiddetto etnico.

*********

Voci dialettali, organo ufficiale dell'Associazione Nazionale Poeti e Scrittori Dialettali pubblicato a Roma N° 150/15 dicembre 2010 pagg. 21 ~ 23

Piemontèis ancheuj mensile pubblicato a Torino N° 5 maggio 2012 Pagg.10 ~ 11. Qui tradotto in piemontese da Michele Bonavero e con piccole modifiche.

Luigi Armando Olivero (1909-1996)

Gli inizi

Di Luigi Olivero già ho scritto su Voci dialettali, portavoce di questa benemerita Associazione che, nel lontano 1952, contribuì a fondare con Turno Schiavoni di Ancona, Renata Sellani di Senigallia, Giulio Cesare Zenari di Verona, Gino Cucchetti di Venezia, e Alfredo Lucani di Pescara. Dell'ANPOSDI fu a lungo Vicepresidente e direttore delle due riviste che Voci dialettali hanno preceduto: Poesia dialettale (1956-1961) e La fiera dialettale (1970).

Si sa che è sommo poeta in piemontese. È però di più, molto di più. La sua riscoperta meriterà tempo e fatica. Viaggiatore instancabile per le vie del mondo. Corrispondente in pace ed in guerra, dalle dune assolate d'Africa ai campi di battaglia della Spagna insanguinata dalla guerra civile, dai mari in tempesta dell'Egeo ai cieli del mondo. Critico letterario, cinematografico, teatrale, di melodramma, balletti, concerti sinfonici e leggeri. Autore di importanti saggi di costume e romanzi. Traduttore dall'inglese, dal francese, dal tedesco. Direttore di una stazione radio a San Francisco. Autore di commedie per il teatro, la radio, di sceneggiature cinematografiche.

Amicizie importanti, dalla Deledda a Sibilla Aleramo, Da Lorca a Cocteau, da Malreaux a Pound, da Croce al Flora e a lungo potrei continuare.

Oggi ne seguo i primi passi. Luigi Armando Olivero nasce a Villastellone (Torino) il 2 novembre 1909 alle ore 23.30 come dichiara all’anagrafe il padre Antonio di anni 22, di professione fabbro ferraio, attività che cambierà poi aprendo un’officina da ciclista; la mamma è Innocenza Perlino, sarta. Sarà proprio la campagna del suo grosso borgo agricolo natio, fonte di ispirazione per le sue prime composizioni. Il padre, nel periodo della Grande Guerra, è capofabbrica militarizzato alle Officine Bauchiero di Condove (bassa Valle di Susa sulla via del Moncenisio), dove conduce anche la famiglia e dove il piccolo Olivero frequenta parte del primo ciclo scolastico. Secondo ciclo a Carmagnola. Frattanto una grave infermità lo costringe lungamente a letto. Sarà questo un momento decisivo per lui ed il suo avvenire. È la madre che lo fa incontrare, il bimbo malato, costretto all'immobilità, con la poesia. Ma non solo. Olivero è onnivoro. Legge tutto quanto trova, e quando non capisce, con testardaggine rilegge e... rilegge. Infine la Scuola Tecnica a Torino.

Dall'Armanach piemontèis del 1938, estraggo un suo pezzo in cui ci descrive un sabato pomeriggio di lui quindicenne, con altri scavezzacolli suoi pari, lungo le nebbie invernali di Sua Maestà il Po.

D’invern, ël veciòt an pension a sta mej al caud, a l’Osteria dei Pesci Vivi, dove la vsinansa ‘d compare Pò, andurmì sota la cuverta spëssa dla nebia, as fa sente anche pi intima, pì filtrà, trames a l’ass dë baston e lë scart dël bagat, tant ch’a tramola ël bon vinèt piemonteis drinta i bicej verd ch’a sursauto a ògni pugn armà ‘d fiera carta ch’a toca ‘l taulin…

Ma noi giovo, l’oma amprendùa vorèi-je bin a compare Pò ant tut’autra manera.

Scomësse dë studentin ëd quìndes ani, sul Pont Umberto, ël saba dòp disné. Coleta, fra sèt ò eut birichinèt dësfrandà. Sghijada general longh ël senté ch’a comensa con un arch ch’a në smija tramandà da l’Età dla Pera e che anvece a l’è stait fait a bela pòsta për che i cobièt, passandije sota, as sentìjsso’d pi Adamo ed Eva ant ël Paradis Terrestre, ricostruì ant na pelìcola dla Cines.

Giù, tuti, fin-a al prim imbarcadero. Yole, barchëtte ansugnachìe, anvlupà ant ël nebion, con le traversin-e bagnà ch’a smijo ‘d còste scheletrìe d’impossìbii animai antidiluvian sëccà ‘nt la pàuta. Sbalaucié pericolos dë sponde ant un saut ùnich ëd quatr Tarzan masnà ch’a sguisso via, scianchërland la tërlandin-a grisa dla nebia, ant un trabaté ‘d luchèt e ‘d caden-e artirà an tuta furia. A pòca distansa a jë sprona un’autra galera:

- Alé, tigròt dël Mompracem; all’arrembaggio! – a crija, da lì dzora un Sandokan armà ‘d riga milimetrà da disegn, con una man sul pivò dël timon e con la testa auta, ardìa, ch’a pòrta ‘l bareto a l’incontrare con l’ala voltà giù dël cupis.

Anfreidor, angine, mal ai dent, a son i nemii invìsibii ma present, ch’a respiro l’aria istessa che noi respiroma… Ma ché! Gnun-e tëmme!

A rispond un Tremal Naik, da la nòstra barca, pontand una squadra – un dil passà drinta a l’ujét – e fasend part dal prim milim ëd colp arsonant d’archibus, fait con la boca, e diret a la ciurma dla barca ch’an dà la cassa.

Sandokan alla riscossa, Le avventure di Testa di Pietra, I corsari delle Bermude. Salgari, Salgari, Salgari. Cost ël nòstr fium d’invern, i nòstri imbarch dë studentin ëd quìndes ani, dont së slansavo vers l’aventura stërmà ‘nt le nebie còtie tëbbe dl’entusiasmo ch’a smijava an protegijssa, ògni vòlta, dal mal di dent crònich, da l’angina dolorosa, e da l’anfreidor: valet de chambre ëd Madama Polmonite.

D’inverno il vecchietto, pensionato, sta meglio al caldo, all’Osteria dei Pesci Vivi, dove la vicinanza di compare Po, addormentato sotto la coperta spessa della nebbia, si fa sentire anche più intima, più filtrata, tra l’asso di bastoni e lo scarto del Bagatto (Diavolo), tanto che tremola il buon vinello piemontese dentro i bicchieri verdi che soprassaltano ad ogni pugno armato di fiera carta che tocca il tavolino…

Ma noi, giovani, abbiamo appreso a volergli bene a compare Po in tutt’altro modo.

Scommesse di studentelli di quindici anni, sul Ponte Umberto, il sabato dopo pranzo. Colletta tra sette od otto birbantelli scatenati. Scivolata generale lungo il sentiero che inizia con un arco che ci sembra tramandato dall’Età della Pietra e che invece è stato fatto a bella posta perché le coppiette, passandoci sotto, si sentissero di più Adamo ed Eva nel Paradiso Terrestre, ricostruito in un film della Cines.

Giù tutti, fino al primo imbarcadero.

Yole, barchette sonnacchiose, avvolte nel nebbione, con le traversine bagnate che sembrano costole scheletrite di animali antidiluviani disseccati nel fango. Dondolare pericoloso di sponde in un unico salto di quattro Tarzan fanciulli che corrono via, lacerando la pellicola grigia della nebbia, in uno squassare di lucchetti e di catene ritirate in gran furia. A poca distanza ci sprona un’altra galera:

- Alè, tigrotti di Mompracem, all’arrembaggio! – grida, da li sopra, un Sandokan armato di riga millimetrata da disegno, con una mano sulla barra del timone e con la testa alta, ardita, che porta il berretto al contrario con la visiera voltata in giù dalla nuca.

Raffreddore, angine, mal di denti, sono i nemici invisibili ma presenti, che respirano la stessa aria che noi respiriamo…

Macchè! Nessuna apprensione!

Risponde un Tremal Naik, dalla nostra barca, puntando una squadra, - un dito infilato dentro l’occhiello – e facendo partire dal primo millimetro risuonanti colpi d’archibugio, fatti con la bocca, e diretti alla ciurma della barca che ci da la caccia.

Sandokan alla riscossa, Le avventure di Testa di Pietra, I corsari delle Bermude. Salgari, Salgari, Salgari. Questo il nostro fiume d’inverno, i nostri imbarchi di studentelli di quindici anni, che si slanciavano verso l’avventura nascosta nelle nebbie morbide e tiepide dell’entusiasmo che sembrava ci proteggesse, ogni volta, dal mal di denti cronico, dall’angina dolorosa, e dal raffreddore: valletto di camera di Madama Polmonite.

Olivero inizia giovanissimo a scrivere poesie in italiano. I primi esempi li ritroviamo su due riviste del 1926: l'orobica Il pensiero e la milanese Giovinezza d'Italia. Una sua piccola raccolta di poesie in italiano è premiata, nello stesso anno, dall'Illustrazione Nazionale di Bologna. Lui stesso ci racconta che avrebbe, con tutta probabilità, come molti suoi pari, continuato per un po' a carduccianeggiare, a dannunzianeggiare, a rapisardeggiare e che poi, deluso, avrebbe, con tutta probabilità, smesso se...

Se non ci fosse stato l'incontro con la poesia piemontese. Nel 1928 si imbatte in un sonetto di Alfredo Nicola pubblicato su Il Pasquino (settimanale umoristico torinese). Olivero ci racconta che fino allora Io non avevo ancora scritto una sola virgola in piemontese. Nella sua poesia ‘L regal ‘d NatalAlfredino manifesta tutti i suoi dubbi nella scelta di un regalo per la fidanzatina, pensando infine di ricorrere ai soliti due etti di diablotin (cialde ricoperte di cioccolato allora ed oggi alla moda). Olivero risponde ad Alfredino con due suoi sonetti, in piemontese, in cui, al posto dei due etti di diablotin, consiglia invece due etti di basin (baci), che sicuramente sarebbero meglio accolti, e poi, se del caso, rafforzati dai due etti di diablotin.

Da questo primo incontro, l'amicizia tra i due poeti. La presentazione al gruppo, allora in formazione, de Ij Brandè, che capitanati da Pinin Pacòt intendono ravvivare la poesia piemontese, allora sul punto di estinzione, se non già del tutto estinta. (Brandè: alari, i due pezzi di ferro che nel camino si utilizzano per tenere viva la fiamma rialzando il legno e permettendo un maggiore afflusso d'aria).

Ora una poesia inedita della metà degli anni trenta facente parte del Fondo Olivero giacente presso l'AssOlivero di Villastellone.

(Mia è la traduzione sia della poesia che dell'articolo. Entrambi non hanno alcuna altra pretesa se non quella di rendere comprensibile il testo al lettore cui sia ostico il piemontese.)

Marta Marta

Ansema, ant la sèira, Insieme, nella sera,

navigavo an boneur viaggiavamo felici

vers colin-e spàlie. verso pallide colline.

La faussìa dla lun-a La falce della luna

durmìa su mè cheur… dormiva sul mio cuore…

As ciamava Marta. Si chiamava Marta.

L’avìa j’euj pien ‘d rosà Aveva gli occhi pieni di rugiada

parèj ‘d chi ch’a seufr; come di chi soffre;

l’avìa ùmid ij làver aveva umide le labbra

parèj ‘d chi ch’a prega; come di chi prega;

la fàcia ‘nvisca ‘d reuse il viso splendente di rose

come chi ch’a veul bin… come chi ama…

La faussìa dla lun-a La falce della luna

durmìa su mè cheur… dormiva sul mio cuore…

Voria esse për chila Vorrei essere per lei

col che gnun l’era stàit: chi nessuno era stato:

la gioventù, la gloria, gioventù, gloria,

l’argioissansa, la vita. tripudio, vita.

Ma son stàit un ilus: Ma sono stato un illuso:

la domora d’na sèira. il trastullo d’una sera.

La faussìa dla lun-a La falce della luna

durmìa su mè cheur… dormiva sul mio cuore…

L’avìa un rije ‘d pèrla Aveva una risata di perla

ch’am balìa ‘nt le ven-e che mi ballava nelle vene

e na boca soav e una bocca soave

con un deuit d’educanda. con un garbo da educanda.

«Come ‘v ciame?» l’hai dije. «Come vi chiamate?» le ho detto.

«Marta» a l’ha rijù pian. «Marta» ha riso piano.

La faussìa dla lun-a La falce della luna

durmìa su mè cheur. dormiva sul mio cuore.

Mesaneuit a sonava Mezzanotte rintoccava

e a l’ha nen dime adiù. e non mi ha detto addio.

L’avìa un grop an gola, Avevo un nodo in gola,

na suitin-a ancreusa un’arsura profonda

‘n anvìa ‘d seugné un desiderio di sognare

un grand lagh ëd parole. un grande lago di parole.

As ciamava Marta. Si chiamava Marta.

Për doe strà diverse Per due differenti strade

l’oma portà ‘nt noi abbiamo portato in noi

una greva tristëssa. una tristezza greve.

L’hai nen vorsùje bin Non ho voluto bene

a gnun’àutra fija: a nessun’altra fanciulla:

mach al nòm ëd silensi solamente al nome del silenzio

mach al nòm ëd Marta... solamente al nome di Marta...

La faussìa dla lun-a La falce della luna

a deurm ’d zora mè cheur. dorme sopra il mio cuore.

Scultura in gesso del giovane Olivero, forse di Giuseppe Macrì.

(Proprietà privata)

********

Piemontèis ancheuj mensile pubblicato a Torino N° 7/8 luglio/agosto 2012 Pagg.10 ~ 11 con traduzione in piemontese di Michele Bonavero.

Luigi Armando Olivero (1909-1996)

Gli inizi ~ Seconda parte

Dopo aver brevemente tracciato l'iniziale cammino di Luigi Olivero dalla natia Villastellone alla ricerca di uno spazio tutto suo in cui esprimersi, riprendo, ampliandolo, il momento forse più importante nella sua vita: quello in cui inizia a scrivere nel suo dialetto che più non abbandonerà durante la sua lunga esistenza.

Ho narrato dell'incontro con la poesia di Alfredo Nicola, Alfredino. Vediamo come questo episodio ce lo racconta Olivero stesso nella prefazione Il Paradiso in technicolor della poesia di Alfredino che circa 25 anni dopo scrive per la raccolta di poesie Nivole dell'amico Nicola, pubblicata nel 1950:

Esiste una predestinazione per le amicizie, come esiste una predestinazione per i matrimoni. Ero un minorenne metà anarchico e metà sognatore, metà per posa e metà per costituzione, quando, venticinque anni or sono, conobbi Alfredo Nicola. Alto, snello, aristocratico, misurato nella parola e nel gesto, di otto anni più adulto di me, era il mio “contrario”. Da almeno due anni, i nostri versi in italiano (firmati Alfredino i suoi, igi ero i miei) apparivano spesso pubblicati, per una curiosa coincidenza, in décauville nelle colonne del Pasquino di Gec e in quelle di un foglietto arancione – il più piccolo – effemeride settimanale, nutrito di pubblicità e di vagìti letterarii, che Alberto Grappini faceva distribuire nelle vie, nei caffè, nei teatri torinesi.

Un giorno fece capolino da quel periodico un sonetto piemontese di Alfredino in cui si raccontavano le perplessità di un innamorato nella scelta di un regalo per la fidanzatina: perplessità tanto perplessa che finiva per scivolare nei soliti «doi etto ’d diablotin».

Interrompo il racconto di Olivero per riprodurre la poesia di Alfredino:

‘L regal ‘d Natal

vôlend acôntentè me pôciôniñ,

l’avìa neñ veuja ‘d fè bruta figura

e ‘d rôbatè ‘n dôi ettô ‘d diablôtiñ…

Anlôra côn ‘na frisa d’añcalura

ì l’ài gatjaie ‘l cheur un mômentiñ

côntent se ‘na parola, anche se scura,

l’aveissa fame – ônesta – da lumin.

Ma côme ‘na côrenta campagniña

ch’a gira sensa fin, vertiginôsa,

sôa lenga l’à ciapame ‘na rôtiña

ch’i l’ài mai vistne uña tant famôsa…

Mi quindi fasend l’erbo ‘mbacucà

‘n dôi ettô ‘d diablôtin sôñ rôbatà!

La parola torna ad Olivero:

Io non avevo ancora scritto una sola virgola in piemontese. Ma quel giorno mi vennero spontanei due sonettini alquanto scapestrati nella forma e nella sostanza, nei quali mi rammaricavo con Alfredino per la sua scelta che io avrei eletto, se si fosse trattato della mia innamorata, in «doi etto ’d basin», i quali certamente sarebbero stati accolti con maggior entusiasmo chemotàttico se non gastronomico, dalla graziosa ricevente: tanto più che gli altri due etti di «diablotin» potevano ugualmente sopraggiungere di rincalzo a completare la festa. Il giornaletto pubblicò i miei sonettini con la dedica, Alfredino li lesse, mi mandò subito una lettera di allegra solidarietà in cioccolatini e baci da regalare alle nostre leggiadre pupe, io lo ricambiai con un’altra lettera gioconda che venne fatta leggere dal destinatario al comune amico Vincenzo Signorini, allora studente in una delle sei o dodici (o diciotto?) facoltà in cui si è poi laureato, il quale ci avvicinò: ci fece conoscere personalmente. Fu così che Alfredino ed io divenimmo amici. E fu così che Alfredino mi indusse alla poesia piemontese, la cui «càmola» mi venne presto innestata nel cervello da Pinin Pacòt a cui egli, a sua volta, mi presentò contemporaneamente ai poeti, allora già uniti in gruppo e collaboratori al Caval ’d Brons, Carlottina Rocco, Renzo Brero, Aldo Daverio, Armando Mottura, Renato Bertolotto e tutta la gaia brigata con la quale si costituì rapidamente la «Compania dij Brandé.

Ecco i due sonetti di Olivero pubblicati su il più piccolo del gennaio 1929:

‘L me regal

I

Ti ‘t ses l’eterno cit ch’a l’à paura

dle faje, dël diaôlot e dël magnin.

Ma ciamô mi!… ‘ndè fe côla figura

‘d regaleje a la sfrincia ii diablôtin!

L’è pà ‘n regal, lô-lì. Cônven-e pura,

‘t l’as propi avù ‘n penssè ‘n po’ miserin.

Ti, ‘nvece, côn dôi etto… d’ancalura

‘t pôdie slanssete e deie… ‘n bel basin.

Chila, spôrsend-te tuta la bôchin-a,

l’avrìa pi nen pôdù mnè la longhina

o dete ‘d gena côn sôa vôs grassiôsa.

E ti, côn n’aria franca e côntegnôsa,

‘t l’avr’a pôdù bësbeje : «O pôciônin,

t’aùguro ‘n bòn Natal côn côst basin!»

II

Un bel basin da mascc, giust e serà

su la sôa bòca frëssca e caprissiôsa,

un ‘d côi basin ch’a sciodô mach d’istà

o ch’a pasiò la fiëtta pì nervôsa;

dilô ti, dilô ti, ch’it l’as cantà

l’ariëtta dla môntagna delissiôsa,

dilô ti, ch’it l’as l’anima armôniôsa

dël poeta gentil an-namôrà:

dilô: l’er-lò nen mei côl bel basoto

ai dôi etto ‘d pastiss ch’it l’as portaje?

l’er-lò nen mei ‘na paròlina bela -

ch’a strensëissa dôi cheur an t’un sôl moto -

che ‘l nastrin vernisà ‘d côle batiaje,

che ‘l dôi etto ‘d pastiss ch’it l’as portaje?

Mentre la poesia di Alfredino è poi stata pubblicata nella raccolta Penombre del 1929 con dedica ad Olivero, i due sonetti in risposta da allora giacciono, non più ripresi, nelle pagine, oramai praticamente introvabili, del giornalino che le ospitò: sono pertanto praticamente inedite per l'odierno lettore.

L'incontro con Ij Brandé, ed in particolare quello con Pinin Pacòt, avverrà, di lì a poco, in un'osteria della collina torinese e schiuderà il rapporto personale un'amicizia difficile ma sincera, fragile ma preziosa con l'altro grande letterato della cultura in piemontese del Novecento che così ci presenta Olivero in un ritratto sulla rivista Ij Brandè N° 151 del 15 dicembre 1952:

E cola seira, për la prima vòlta, mi, i l’hai conossù Vigin Olivé, che as në rivava da soa Vilastlon tapà con un magnìfich paira ‘d braje bianche (antlora ancora ‘d mòda), che mach a vëddje, a preanunsiavo già soa originalità.

Sùbit i soma capisse. E mentre d’antorn a noi as parlava ‘d dialèt e ‘d grafìa, ‘d teatro e ‘d cansonëtte, ‘d Viriglio e ‘d Paggio Fernando, tra ‘d noi, i l’ero sùbit disse ‘d nòm, che, për noi, a l’avìo ‘l son misterios ëd paròle ‘d riconossiment. E i l’avoma parlà sùbit ëd Baudelaire, ‘d Verlaine e ‘d Rimbaud, ëd Leopardi e ‘d Campana, ‘d Rubén Dario e ‘d Mistral. Poeta che i conossìo mach noi, ò che për lo meno i chërdìo d’esse mach noi a conòsse. … Ma antlora i l’ero giovo, e i la pensavo parèj, quand che i soma conossuse, Olivero e mi. E për lòn, an nòm dla poesìa, i soma dventà sùbit amis.

La stessa serata è raccontata anche da Olivero, non anni dopo, ma a tambur battente sulla rivista Recensioni del 15 ottobre 1930 edita a Palermo!

Una «Bagutta» bicerina. Una temibile concorrente della nota osteria milanese sembra stia per aprire le verande nella nostra città, su per l’erta della collina che conduce a Val San Martino. Infatti, se l’osteria meneghina è meritatamente celebre per i suoi premi e per il suo risotto, la piola subalpina pare lo stia diventando per la sua posizione sovrana – terrazza tra gli alberi con veduta di straforo di tutta la città – e per le deliziose tagliatelle condite con fegatini di pollo (in piemontese: pica-tera) che ne fanno la ghiotta specialità.

Sul tramonto del giorno 5 corr. Si sono adunati, proprio su quella terrazza, i componenti del gruppo degli «Amis del dialet» equivalenti ad una parte dei migliori rappresentanti della nostra musa dialettale. Notavit: il poeta Nino Costa, il prof. Onorato Castellino, l’On. Saverio Fino, il comm. Lupi padre putativo del «Gianduja», Luigi Maggi, Giulio, Carlinot (il re della canzone), l’attore Carlo Vandano, Amelotti, Pinot Casalegno; i giovani: Pinin Pacot, Alfredino, A. Soddanino, Mottura ed altri.

Effusioni, brindisi; frizzi a getto continuo di Carlinot (il re della canzone), dizioni di Nino Costa ( «La Côpà» e una delicatissima canzone trovadoresca ancora senza titolo) (La biondina di Val San Martino? n. d. a.), di Maggi, di Giulio. Accordi per una modesta manifestazione mistraliana, progetti per una prossima riedizione autunnale del «Birichin» giornale di sorrisi cari all’animo del nostro popolo e ai ricordi di scapigliatura di tanti suoi poeti. Canzoni.

Ritorno «a riveder le stelle» e le lucciole di strada Val San Martino (o Carlinot, re della cànzone!) lungo i muri dei villini coperti di glicini e d’ombre…

Come si sarà notato, nelle due poesie trascritte, la grafia è ancora quella che utilizzavano scrittori e poeti facenti capo alla rivista della Famija turinèisa 'l caval 'd brôns. La grafia unificata non è ancora stata messa a punto. Lo sarà di lì a poco. Nell’inverno del 1929~1930, a soli vent’anni, Olivero è chiamato a far parte del gruppo di lavoro alla Direzione dell’O. N. D. (Opera Nazionale Dopolavoro) di Torino con Matteo Bartoli, Nino Costa, Alfredo Formica, Ferdinando Neri, Giuseppe Pacotto, Leo Torrero e Andrea Viglongo. Il frutto di questo lavoro, che purtroppo ebbe a disposizione un limitato lasso di tempo, fu presentato da Pinin Pacòt come introduzione alla collezione Scritor Dialetaj Piemontèis di Andrea Viglongo e da allora conosciuto come grafia Pacotto-Viglongo.

Olivero, nel paragrafo La grafìa piemontese a pag.24 della sua raccolta poetica Rondò dle masche, ricorda così l’episodio:

È, infine, doveroso avvertire che questo parziale ritorno alla grafia tradizionale (vale a dire a quella impiegata, ma senza vera e propria unicità né assoluta continuità, nella seconda metà del Settecento e inizio dell’Ottocento) non è merito di un solo scrittore, come da troppo tempo insistono abusivamente alcuni fanatici mitomani pseudofilologi torinesi da osteria di barriera. In realtà questa riadozione venne accordata collegialmente nell’inverno 1929-1930 e poi meglio consolidata negli anni successivi, nel corso di alcune riunioni di studio che ebbero luogo nella sede dell’OND Provinciale di Torino. Riunioni alle quali parteciparono, oltre al Direttore Tecnico per il Folklore della stessa OND avv. Eugenio Rastelli (e poi citiamo in ordine rigorosamente alfabetico, al fine di non deflorare la virginea ipersensibilità delle confraternitùcole pseudoletterarie torinesi devote a questo o a quello scrittore vivo o defunto), Matteo Bartoli, Nino Costa, Alfredo Formica, Ferdinando Neri, Luigi Olivero, Giuseppe Pacotto, Leo Torrero, Andrea Viglongo. Ma, il loro, non fu certo un lavoro massacrante, giacché si limitò a rinunciare ai due segni arbitrarii ô ed ñ, ad introdurre qualche accento grave o acuto, il trattino di separazione tra la n faucale e la vocale che la segue (e che gli antichi usavano indicare con una h intermedia o non indicare affatto) e idem per il suono s-c che nel passato usava contraddistinguere con un apostrofo intermedio oppure trascurarlo del tutto.

Ed ecco che Olivero prende il volo. Poesia (oltre mille componimenti in piemontese), saggi, romanzi, articoli della più varia umanità, commedie, sceneggiature cinematografiche, trasmissioni radiofoniche, recensioni di ogni genere... Oltre 60 anni di scritti che compongono un immenso scrigno che, poco alla volta, almeno spero, andrà studiato, rivalutato e, soprattutto, nuovamente pubblicato per mettere questo patrimonio a disposizione di chi voglia goderne.

Litografia di Orfeo Tamburi da Ël Tòr N° 4 del 15 settembre del 1945

Pubblicato sul sito WEB di Gioventura piemontèisain attesa che possano riprendere le pubblicazioni della rivista omonima. http://www.gioventurapiemonteisa.net/?p=3467

Luigi Armando Olivero ed il "Futurismo"

Corre il 1933 quando Olivero è al Ristorante del Cambio a Torino in compagnia di Filippo Tommaso Marinetti, in piena polemica antipastasciuttara. Pastasciutta che Marinetti considera un piatto passatista, pesante allo stomaco, assolutamente controindicato al superdinamismo della generazione futurista. In pieno ossequio con i suoi dettami, quel giorno, al Cambio, con Olivero, Marinetti si divora un autentico Vesuvio di fumante pastasciutta.

Da questo, e da altri incontri con Marinetti, prenderà le mosse la composizione del futuristico, nell’ideazione poetica e nella composizione grafica, Aereopoema dl’elica piemontèis che lo stesso Marinetti definirà come vibrante di audacissima aeropoesìa, ùnica in tutti i dialetti del mondo, di cui ci occuperemo tra breve.

Ad Albisola, la cittadina della ceramica d’arte, Tullio Mazzotti, figlio del fondatore delle Ceramiche Mazzotti, tuttora attive, che si farà chiamare Tullio d’Albisola, inizia un intenso rapporto con i Futuristi e stringe amicizia con Munari, Marinetti, Fontana e tanti altri che frequentano il suo atelier. Le lettere che gli verranno scritte negli anni dai tanti amici e collaboratori futuristi, saranno poi raccolte e pubblicate in ben quattro volumi.

Oltre che alla ceramica, di cui diviene maestro, si dedica anche alla poesia e compone L’anguria lirica, un lungo poema passionale che verrà pubblicato, come secondo esempio di tale sistema, stampato su fogli di latta. È illustrato da Munari e Diulgheroff con prefazione di Marinetti. L’impressione è della lito-latta Nosenzo di Savona per le Edizioni futuriste di “Poesia” di Roma.

Un giovane studente di architettura, Italo Lorio, autore di novelle e racconti (Fumo negli occhi Montes Torino 1934, Tempo di marcia Montes Torino 1935), è amico e collaboratore di Tullio d’Albisola. Chiede più volte di poter collaborare a le grandi firme di cui, al momento, Olivero è redattore capo e direttore, in assenza di Dino Segre (Pitigrilli) all'estero per motivi politici. Dopo ripetuta insistenza, Lorio ottiene l’incarico. Pubblica una lusinghiera recensione alla nuova fatica di Tullio al quale, con una lettera del 15 gennaio 1935, su carta intestata della rivista, chiede di inviare in regalo una copia de L’anguria lirica a Luigi Olivero. (1)

Il 20 marzo Olivero, che ha ricevuto l’omaggio, così si rivolge a Tullio con una sua lettera:

…ho ricevuto tutto: la stupenda “Anguria” in lito-latta che conservo, come una preziosa rarità editoriale, sul mio scrittoio…

Sempre a proposito dell’Anguria così aveva scritto a Tullio in una precedente del 22 gennaio:

Noi ci siamo conosciuti sulla pista aerea della FIAT il giorno della manifestazione futurista in onore di S. E. Marinetti.

Ma le 5 fette rosso-fuoco dell’ANGURIA LIRICA mi pervengono sul binario luce della poesia comunicando ai miei nervi 5 scosse della sensibilità elettrica che irradia dall’anima del POETA CAMPIONE DI TORINO.

Ancora un aneddoto riguardante Olivero, Marinetti ed il poeta Corrado Govoni (Frazione Tàmara di Copparo FE 1884 – Lido dei Pini Anzio 1965).

Nota l'amicizia di Olivero con Marinetti, altrettanto quella di Marinetti con Govoni, anche quest’ultimo seguace, per alcuni anni, della corrente futurista.

Olivero racconta che, dopo la morte di Marinetti del 2 dicembre 1944, nei primi giorni del gennaio 1946, passeggiando per Roma, in Via del Babuino, entra in una libreria d’occasioni. Qui, uno scaffale polveroso, sopra sette volumi pubblicati da Marinetti, tutti con dedica autografa, più che affettuosa, a Corrado Govoni.

Una delle dediche recita Al grande poeta Corrado Govoni, alla Meravigliosa Primavera della Sua anima. Con affetto. F. T. Marinetti.

La parola ad Olivero:

Noi avoma gnun-e intension ëd fé belessì né l’apologia né la stroncatura ‘d F. T. Marinetti. Soma nen ëd fassios e soma nen ëd critich. Ma an fa dëspiasì – un dëspiasì ch’a confin-a con lë scheur – constaté coma ant l’ànima d’un poeta – ch’a duvrìa esse l’ànima pi sensibila e nòbila ‘d tute le ànime – a peussa formasse tanta cràcia ‘d vigliaccheria da feje arneghé la memoria d’un amis mòrt doe vòlte – fisicament e leterariament – con un gest così trivial come col ëd vende da cartassa inùtil ij so ùltim lìber sensa gnanca avej ël rigoard elementar dë s-ciancheje ‘l prim feuj dova col amis a l’ha pogià la man për ë-scrive la pi sincera, forse, dle soe diciarassion d’amicissia: coma l’è squasi sempre la diciarassion che në scritor a peul ofrije a un cambrada an letteratura quand a compagna, con le pòche paròle scrite an front d’un sò lìber, la sostansa viva dël sò pensé convertìa an carta stampà.

Savoma tuti – e tanti ‘d noi a l’han provà – ij sacrifissi ‘d costi ultimi ani che sovens a l’han obligane a vende le nostre còse pi care për compresse ‘d pan.

Savoma tuti che F. T. Marinetti a l’era fassista, an fasìa ciamé Caffeina d’Europa, a l’avìa definì la guèra sola igiene del mondo, a l’avìa ant chiel una bon-a dòse ‘d ciarlataneria mës-cià con una bon-a dòse d’ingegn auténtich mal impiegà; e ades a l’è, a rason ò a tòrt, universalment dëspresià.

Ma ij difet ëd l’òm e le soe tare politiche, ch’a esistjto già quand ch’a l’era an vita e donca a pudijo esse considerà fin d’antlora da j’amis che ancheuj a lo arnego, a peulo nen e a devo nen giustifiché un gest come col ch’a l’ha fàit Corrado Govoni ades che l’òm a l’è mòrt e, come l’oma già dit, anche leterariament sotorà. Un gest ëd bassa vigliacherìa, ripetoma, paragonàbil al gest ëd cola bestia african-a ch’a pissa an sël cadàver ëd l’òm che na minuta prima a l’era ancora sò padron e ch’a la carëssava tratandla da amija. …

Però… Però la nostra cita aventura libraria a l’è ancora nen finija e ‘l séguit, se an fà rije ‘d cheur, an fà ‘d cò pensé ch’ai sia un destin che sèrte vòlte as divert a vendiché ij mòrt dj’afront ch’ai fan ij viv.

Ancheuj, passand ant una strairòla ‘d Tor di Nona pien-a dë strassé, dë marsé e ‘d feramiù, l’oma vist për tèra, tra na savata rota e un portacandèile armis, un lìber oit e s-cianchërlà ‘d Corrado Govoni: Poesie scelte (1903-1918) / edission Taddei e figli Ferrara. Soma chinasse a sfojatelo, sensa dësfilesse ij goant da le man. La prima pagina a l’era soagnà d’una bela dédica autografa dl’autor a una creatura che chiel a batesava «mia divina ispiratrice».

Una «divina ispiratrice» - viva la soa fàcia ‘d tòla, giuradisna! – ch’a l’ha campà ‘nt la pàuta le poesìe ‘d col poeta che, dëspresiand l’amicissia, a l’è meritasse, a soa vòlta, ‘d vëdse dëspresià, forse, l’amor…

L’oma comprà col lìber ëd Govoni. Soma andài a compré, sùbit dòp, coi sèt lìber ëd Marinetti. E i guernoma tuti eut come un-a dle documentassion pi singolar dla fondamental saloparìa dl’ànima uman-a 1946.

E veniamo all'opera futuristica di Olivero. Nell’autunno del 1950 vince a Parigi, su 65 partecipanti, il Prix de la Chimère di poesia dedicata all’aviazione nell’ambito dell’Esposizione Aerea Internazionale con L’Aereopoema dl’Élica Piemontèisa, che gli vale un premio di 500 mila franchi.

La motivazione del premio è la seguente: La più alta espressione della poesia dei cieli animata dalle ali degli uomini.

L’anonimo estensore sulla rivista Ij Brandé N° 100 del 1 novembre 1950 (Pinin Pacòt?) commenta: